■流し漉きの確立

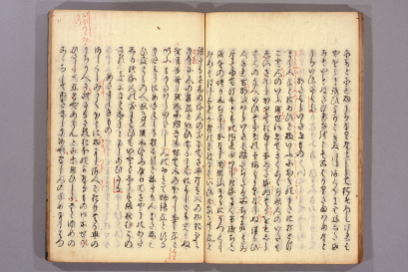

平安時代に入ると、山城国(やましろこく)の紙戸(かみこ)が廃され、大同(だいどう)年間(805~809年)に「紙屋(かんや)院」(しおくいん、とも読む)という官立の製紙工場が作られ、日本固有の製紙法である「流し漉き」の技術が確立された。

紙を漉く時に、揺(ゆ)すりながら紙層を形成する方法で、中国の、静置して脱水する「留(と)め漉き」と異なり、「ネリ」と呼ばれる植物の粘性物質を使用する事に特徴がある。

紙料(しりょう)(叩解(こうかい)の済んだ原料の繊維)を水に分散して、とろみのような粘性の物質を加える。ネリを加えることにより、水の粘性があがり、簀(す)の子からの脱水がゆるやかになり、繊維が簀の子の上に均一に並び、薄い紙を漉くことが出来る。 さらに、簀の子へのくみ取りが数回に渡ってもうまく層が重なり合い、厚みも自在に調節できる。

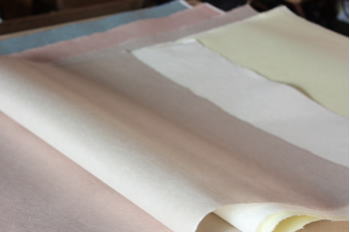

流し漉き

まさに製紙の画期的な技術革新であり、名実ともに和紙の誕生であった。

「ネリ」はノリ、タモとも呼ばれ、ニレの皮やサネカズラの茎の外皮などから作られた。

のちに、黄蜀葵(とろろあおい)の根や糊空木(のりうつぎ)の皮などから作られた。 ネリを使用して漉きあげると、漉きあがった紙を順次積み重ねて水を絞り、乾燥させたあと、一枚一枚に剥がせるという特性がある。そして乾燥して完成した紙には、「ネリ」の影響が全く残らない。

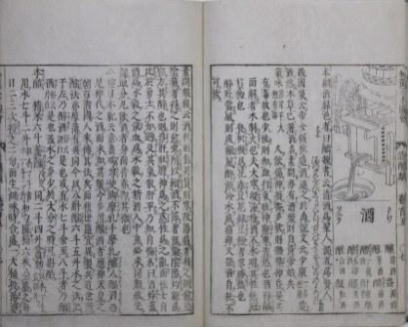

紙漉きの図

pageTOP

■紙屋院

紙は文化のバロメーターと言われるが、まさに平安時代は紙の需要が急速に拡大した時代であった。これらの需要に対応するため、「図書寮(ずしょりょう)」と直属の「紙屋(かんや)院」が造紙(ぞうし)技術の中心となって、各地の紙漉を奨励育成して四十四カ国に及び、紙を生産しない国は数カ国に過ぎなくなった。しかし、紙の需要がつねに生産量を上回り、貴重品であることにかわりはなかった。

このため反故紙(ほごし)を「漉き返し」して再利用もした。

紙漉きの図

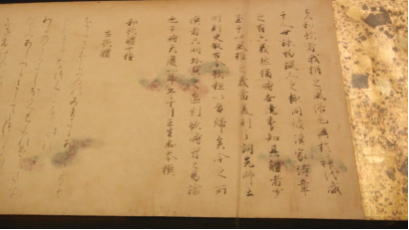

藤原時平選の歴史書『日本三代実録』(901成立)に、清和天皇崩御の後(880)、東宮(とうぐう)のご息女藤原朝臣(あそん)多美子が、帝(みかど)から賜った御筆(ぎよひつ)手書を集め、漉き返しをして法華経を写書して敬慕供養を行ったとある。

鎌倉時代の史書『吾妻鏡(あづまかがみ)』で、反故紙(ほごし)を使って漉く薄墨色紙はこの事例をもって初めとしている。

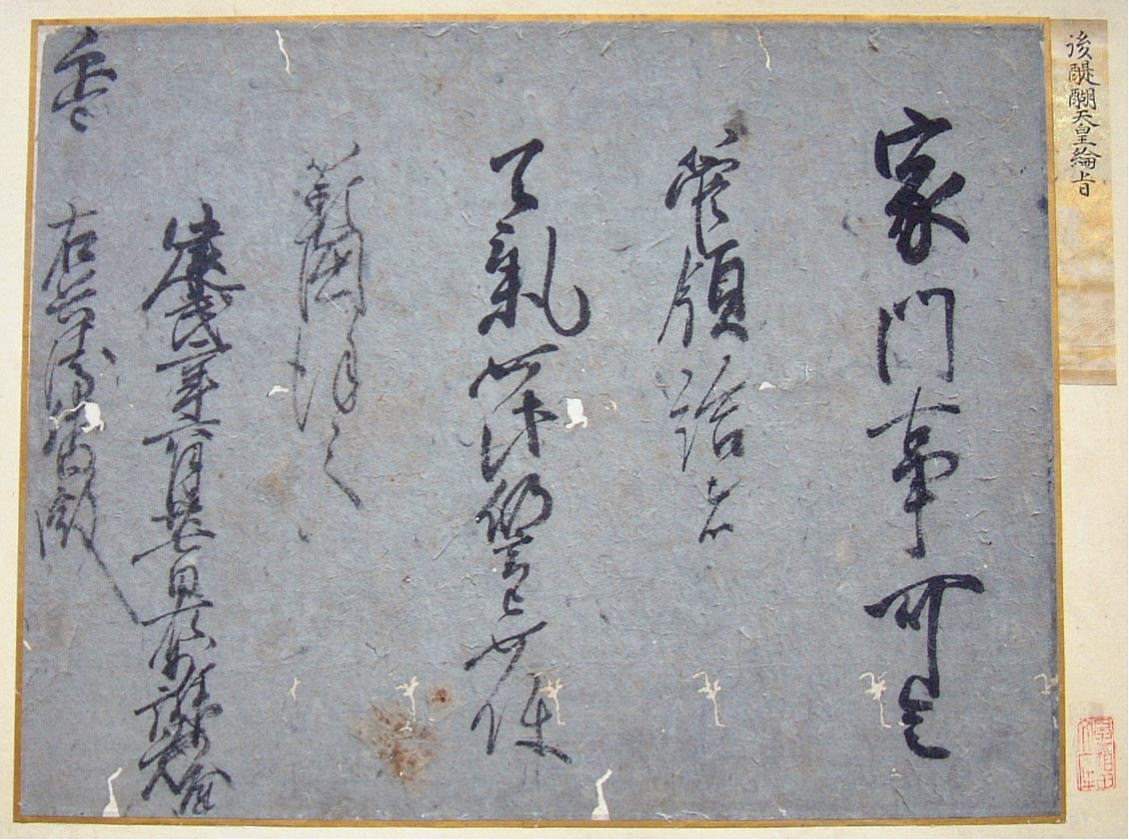

その後、天皇の綸旨(りんじ)にも宿紙が使われるようになった。綸旨は蔵人(くろうど)が天皇の意を奉じて発給する文書で、料紙にも宿紙と呼ばれる漉返しの紙を用いるようになっている。

当時はむろん脱墨(だつぼく)技術はなく、「漉き返し」を行うと薄墨色紙となった。

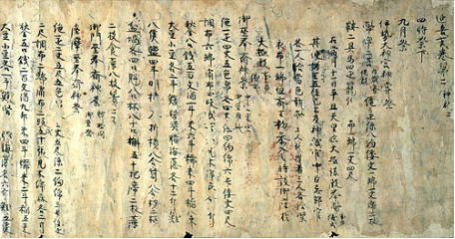

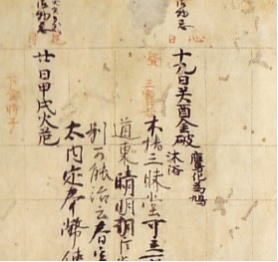

宿紙に書かれた綸旨

ここで挿話をはさむ。

『日本三代実録』とは、清和天皇、陽成天皇、光孝天皇の三代にわたる、天安(てんあん)2年(858年)から、仁和(にんな)3年(887年)までの30年間の宮廷行事の記録である。

詔勅(しようちよく)(天皇の発する公式文書)や表奏文(ひようそうぶん)(天皇へ上奏する文)を豊富に収録し、先例のできあがった慣行を記載するなど、読者である宮廷官人の便宜を図っている。

このため、節会(せちえ)(節日や公事のある日に宮中で行われた宴会)や祭祀などとともに、各地の大きな災害なども毎年詳細に記している。

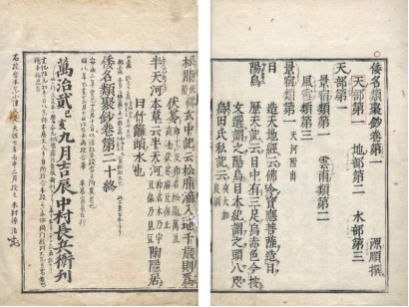

『日本三代実録』 陸奥国震災の記録部分

この序文によれば、編纂は宇多天皇が、源能有(みなもと の よしあり)、藤原時平、菅原道真(すがわらのみちざね)、大蔵善行、三統理平に詔して編纂を命じたことにより始まっている。宇多天皇が譲位すると、編纂作業は中断し、次の醍醐(だいご)天皇の勅を受けて編纂を再開し、延喜元年(901年)8月に完成している。

途中、左大臣藤原時平に讒訴(ざんそ)され、菅原道真が失脚して大宰府に左遷され、ほかに死亡や転任などで編纂から外れ、完成したのは、藤原時平と大蔵善行の二人であった。

しかし、編纂の実質的中心は、菅原道真と大蔵善行の二人と推測されている。

菅原道真

さて、話をもどす。

美濃国には延喜(えんぎ)以来、官設の紙漉場「紙屋(かんや)院」があり、図書寮(ずしょりょう)から役人が派遣され、色紙を抄造(しょうぞう)して、毎年京都へ送らせて宮中で用いられるようになった。

一条天皇の時代には、宮中で色紙を好んで用いるようになり、その製法も染紙や加工紙などさまざまなものが作られ、天皇の宣命(せんみよう)料紙(りょうし)として、紅(くれない)紙、緑黄紙などが用いられたと、平安時代末期に編纂された『本朝世紀(ほんちようせいき)』の正暦5年(995)の条にある。

宣命(せんみよう)とは、勅命(ちよくめい)(天皇の命令。みことのり)の意である。

『本朝世紀(ほんちようせいき)』は、『日本三代実録』に続く宮廷の記録で、諸家の日記・系図を原文のまま時代順に整頓したものである。鳥羽上皇(1103年-1156年、天皇在位1107年-1123年)の命により、藤原信西が編纂した。

ただ、信西が平治の乱(1159年)で死亡したため、未定稿に終わったうえ、全20巻ながら、多くが散逸している。現存しているのはその一部であるが、同時代の重要な史料である。

のち平安末期に堺紙屋(かんや)紙という名が史料に登場するようになり、ほかに堺湊紙の名もある。

この堺紙屋(かんや)紙は、宿紙(しゅくし)である。紙屋(かんや)紙とは、本来奈良朝の「紙戸(かみこ)」、平安朝の「紙屋(かんや)院」という官立の漉き場で抄造(しょうぞう)された紙の称で、紙の品質の高さの証明でもあったはずである。

ところが、平安末期の頃には、「紙屋(かんや)院」では主として「宿紙(しゅくし)」と称された、漉き返し紙を抄造するようになっていたのである。

「宿」は、旧・久の意であり、反故紙の漉き返しの意味に使われ、浅黒くてむらもあり薄墨紙・水雲紙ともいわれた。

そして、いつの頃からか漉き返し紙の宿紙(しゅくし)を、紙屋(かんや)紙(かみ)と称するようになっていた。

かつて輝かしい名であった紙屋紙は、古紙再生の漉き返し紙である宿紙(しゅくし)の代名詞となっていったのである。

この背景には、律令体制の衰退とともに、貴族や寺社が諸国に私的に領有した土地である荘園で、盛んになった紙漉に原料が使用されて、図書寮(ずしょりょう)では原料の確保が年々難しくなった事による。

宿紙の代名詞となった紙屋院は、中世の南北朝期には廃止された。

朝廷から対馬藩主に出された叙位

文治元年(1185)平氏が壇ノ浦で滅び、源氏の鎌倉幕府が成立して、きらびやかで消費的であった王朝文化から、粗野ながらも質実剛健な武家社会が台頭した。

紙の消費層も、公家・僧侶から武家・土豪に広がり、実用的で丈夫な紙が求められ、主に播磨の杉原紙や美濃紙などが流通した。 こうして紙造りの主流は、荘園や守護地頭(じとう)の下に移っていったのである。

pageTOP

■装飾経

奈良時代は、鎮護(ちんご)国家(国を守り安泰にすること)の基本に仏教をすえて、その普及に努め、写経事業も大規模に進められた。

これらの写経料紙(りょうし)は、染めて使うのが主流で、主に黄染紙であった。紙を染めるのは、聖なる教典を書き写すため、より美しくするためと、虫害を防いで長く使用するためであった。

より荘厳さを持たせるために、紫紙)に金銀泥(きんぎでい)で書いた装飾経も作られるようになった。

この紫紙金字経などから、金銀箔や金銀泥(きんぎでい)で装飾することがはじまった。このように染めた紙に金銀箔をちりばめる加工は、天平文化の中で花開いた。

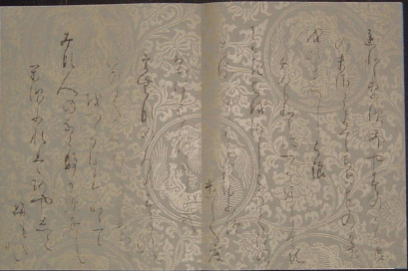

奈良時代の紫紙金字経に対して、平安時代には紺紙金字経が多く作られるようになった。詠草(えいそう)料紙(りょうし)にも紺紙に金銀箔をちらし、金銀泥(きんぎでい)で書いたものがあるが、写経料紙(りょうし)にはもっと細かい技巧が施され、金泥(こんでい)で界線を引き、あるいは金箔を細く切った切金を界線としたものもある。

金銀泥(きんぎでい)は、金粉や銀粉を膠(にかわ)の液で泥のように溶かしたものである。

紺紙金字経

きらびやかな装飾経の最初といわれ、紫紙、紺紙などに金銀泥(きんぎでい)で書き、また金銀の切箔・野毛(のげ)(芒(すすき))・砂子(すなご)を散らし、下絵には蓮華(れんげ)をはじめいろいろな草木を配して壮麗な装飾を施したものが装飾経である。砂子(すなご)とは、金銀の箔(はく)を粉末にしたもので、色紙などに吹きつけて装飾としたものである。

平安時代には、権勢を誇った貴族の手で写経が進められ、浄土信仰と相まって盛んになり、競って装飾経が作られた。

この当時の日記には、これらの装飾経について写経荘厳(しようごん)、荘厳華美、珍重(ちんちよう)無極(むきよく)等の文字で表現されている。

現存する装飾経で著名なものは、大治(だいじ)元年(1126)藤原清衡(きよひら)が発願(ほつがん)してつくった紺紙金銀泥(きんぎでい)一切経で、銀界線を引き、金字と銀字を一行おきに交書(まぜがき)きしている。

発願(ほつがん)とは、願を起こすことで、特に、悟りを得て衆生(しゆじよう)を救済しようと決意することである。が、もうひとつ、自己の望みが実現するよう、神仏に願を立てることという意味もある。

金銀字一切経 国宝

ここで挿話をはさむ。

藤原清衡(きよひら)は、奥州で勢力の拡大を図る一方、政治文化の中心として、平泉に壮大な都市の建設に着手し、京の仏教文化を導入して中尊寺を再建している。

こうした努力で、平泉四代100年にわたって、中央政権と一線を画した時代を実現させている。

このことから、藤原清衡(きよひら)の発願(ほつがん)とは、後者の意味で、自己の望みが神仏に願を立てることで叶ったといえるであろう。

■絵巻物

文字ではなく、主として絵を描いて巻物に仕立てたものが絵巻物である。

絵巻物形態の源流はインドであり、中国経由で日本に伝えられた。それらは小判のものであったが、和紙の製紙技術の向上にともない、日本では大判の絵巻物が多く描かれた。

王朝文化とともに発展した大和絵は、屏風(びょうぶ)絵などとして残っているものはほとんどなく、絵巻物として今日まで残っている。絵巻物は、紙を横に長くつないで、情景や物語を連続させて動的に展開する絵画形態である。 日本での絵巻物の源流は、奈良時代に作成されたもので、「十二類絵巻」などの仏教説話を主題としている。

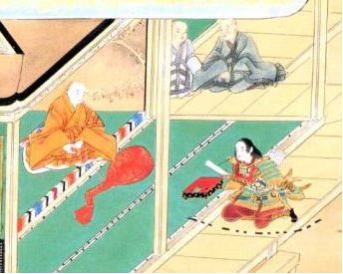

十二類絵巻

平安中期からの絵巻物は、王朝文学の物語、説話(せつわ)、歌などの絵による展開を主流とするようになった。

説話とは、創作の物語ではなく、民間に伝わる話のことで、内容によって昔話・伝説・世間話、あるいは起源説話・神婚説話などに分類する。 絵巻物は、内容を述べる詞書(ことばがき)と、それに対する絵を交互に配する独特の様式を生み出している。

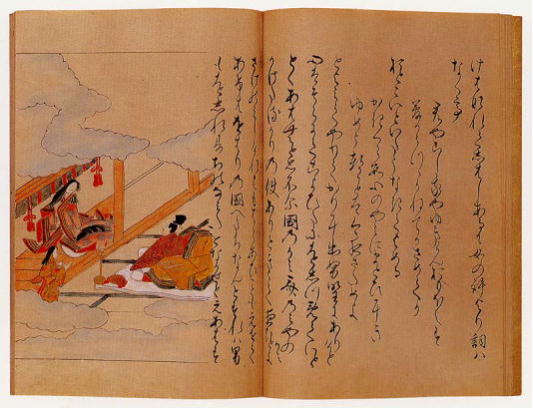

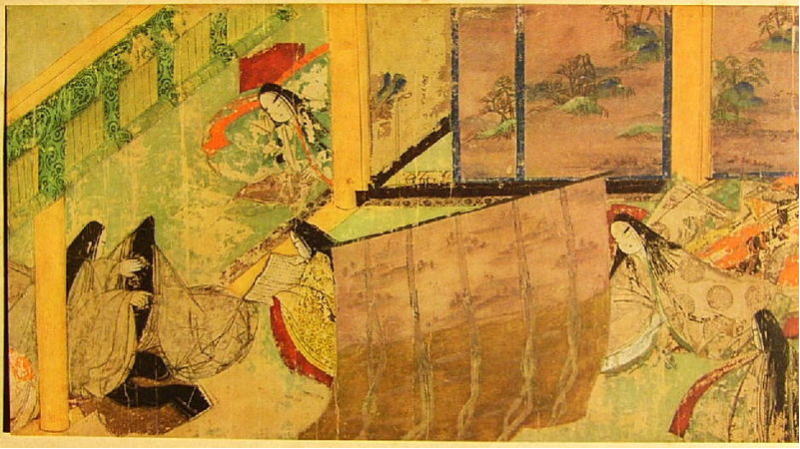

源氏物語絵巻 鈴虫二

物語絵巻は、『枕草子』『伊勢物語』『源氏物語』『栄華物語』などの文学作品を、独特の表現力で活写している。特に『源氏物語絵巻』は、濃厚な色彩できらびやかな貴族の生活を描き、家屋は屋根を省略した吹き抜け屋台で描かれており、当時の住まいの状況や建具の使用状況などが一望できる貴重な史料となっている。

奈良本 『伊勢物語』

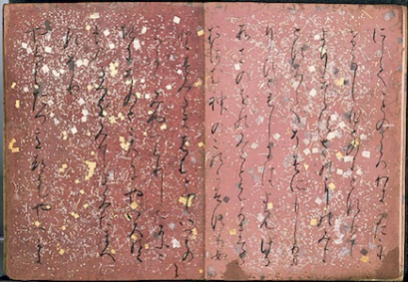

優美な草書体の詞書(ことばがき)と絵画を交互に配し、その料紙(りょうし)は、紫・紅・黄・青などの淡い間色に打雲やぼかしを加え、金銀箔や野毛(芒(すすき))、砂子(すなご)を撒(ま)き、さらに松や柳を描き添え、梅花や蝶などの図をあしらった、素晴らしい装飾が施されている。

文学と絵画と書道、そして料紙(りょうし)の工芸美とで作り上げた総合芸術作品といえる。

中世には、歌仙(かせん)(和歌に秀でた人)絵巻、戦記絵巻、そして寺社の縁起(起源・由来や霊験などの言い伝え)や僧伝の説話絵巻などが多く作られた。

pageTOP

■みちのく紙

平安時代には、漢字を使用する男性は楮(こうぞ)の穀紙(こくし)、かな文字を使う女性は陸奥(みちのく)紙(檀紙)を使用したという。 『源氏物語』には、

「みちのく紙の 厚(あつみ)肥(こえ)たるに 匂ひばかりは 深からしめたまへり」

『枕草子』には、

「白き清げなるみちのく紙に いとほそう かくべくはあらね 筆して文かきたる」

と、記されている。

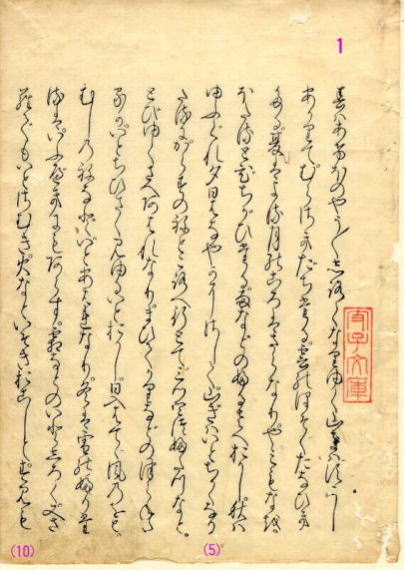

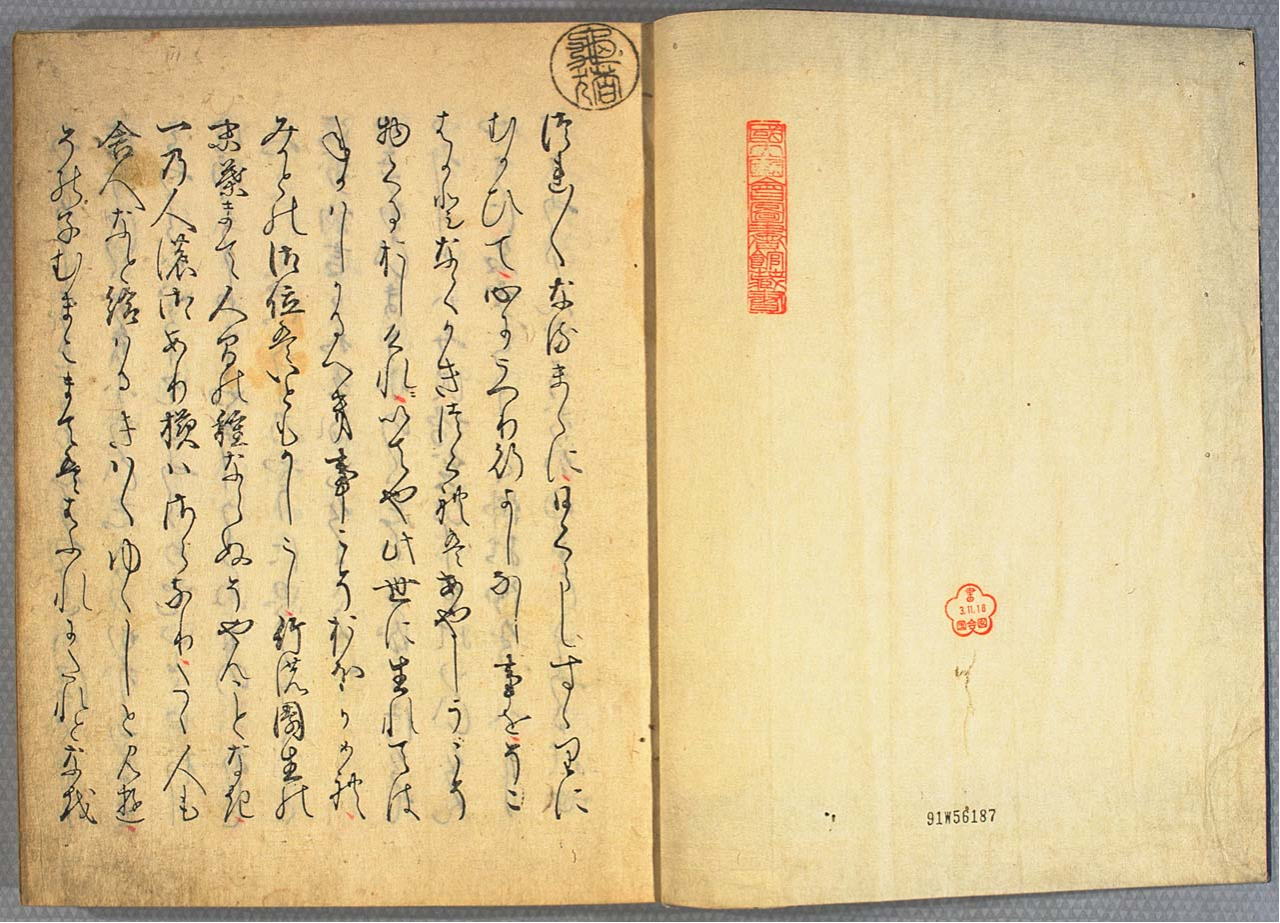

慶安二年版『枕草子』

平安後期以後の檀紙は、ダンシと読まれ、原料も楮(こうぞ)を原料とした紙で、天平時代の檀紙(だんし)と別ものであるという説がある。

別の説では、もともと楮を原料とした木綿(ゆふ)(楮の皮の繊維)を原料とした、真(ま)木綿(ゆふ)紙が転訛(てんか)(語の本来の音が、なまって変化)して「まゆみ紙」となったという。

さらに、天平時代の檀紙は「繭紙(まゆし)」とも呼ばれた。

これは紙の肌が、繭(まゆ)肌のようなこまかい皺があったからだといわれるが、これは古代には、陸奥で縄干しで漉きあげた湿紙を乾燥したために、表面にこまかい皺がついていたからだと考えられている。

壇紙 (松皮紙)

江戸時代中期の高名な学者である新井白石(あらいはくせき)が、宝永2年(1705)に著した教養ある紳士について記した『紳書(しんしよ)抄』に、

「壇紙(だんし)は陸奥より始まりける也(なり) 俗に引き合と云ふは 是也(これなり) 男女の心を通ずる玉章(ぎよくしよう)に此(この)の紙を用ゆる故に引合(ひきあい)とは申すとかや」

とある。玉章とは手紙のことである。

新井白石(あらいはくせき)は江戸時代中期の武士で、徳川綱吉に仕えながらも、高名な学者でもあった。学は朱子学、歴史学、地理学、言語学、文学に通じ、さらに詩人でもあった。

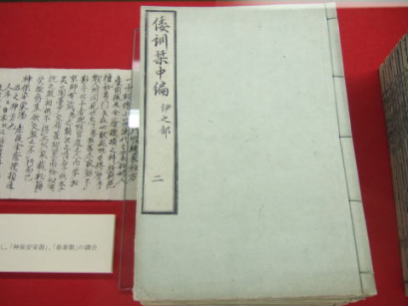

五十音引きの国語辞典 倭訓栞((わくん)しおり)

文化(ぶんか)2年(1805)刊の国学者谷川士清著の『倭(わ)訓(くん)栞(のしおり)』という、五十音引きの国語辞典がある。これは92巻という大部のもので、この辞書に、

「ひきあはせ 壇紙(だんし)をいふ 男女の志を通はす艶書(えんしよ)に此の紙を用いしより名づくといへり 西土(せいど)の書に松皮紙(まつかわがみ)と見えたり」

とある。西土(せいど)とは、西方の国の意で、古くは中国やインドをさした。

松皮紙(まつかわがみ)という名は、壇紙(だんし)の表面に繭(まゆ)のような荒くてつやのある皺が波打っているところから呼ばれた別名で、鎌倉時代に中国(元)へ輸出され、中国では松皮紙と呼ばれた。

故実家の伊勢貞丈(ていじよう)の『貞丈(ていじよう)雑記』弘化2年(1845)刊には、

「 色うす黒き紙なる故 うす墨紙とも云ふ また、陸奥国より出し故 みちのく紙とも云ひし也」とあり、また『源氏物語』に「みちのく紙」とあるのは引合(ひきあい)のことであり、うす墨紙も、『源氏物語』須磨の巻などに出ていると記している。

「源氏物語絵巻」 須磨の巻

さらに、うす墨紙には、引合(ひきあい)と宿紙(しゅくし)の二種類あるとしている。

故実家とは、儀式・法制・作法・服飾などの古い規定や習慣に、詳しい人、または研究家をさしている。

明治7年刊の辞書『大言海(だいげんかい)』には、

「古(いにし)へ 檀ニテ製セリトゾ 今ハ 楮(こうぞ)ナリ」とあり、折衷案(せつちゆうあん)をとっている。

寺島良安編の百科事典(1712 成立)の『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』には檀紙(だんし)について

「厚く白くしてー松の皮 繭(まゆ)の肌ににる」

「大高(おおたか)・引合(ひきあい)・繭(まゆ)紙・松皮紙などの数名あり」

とある。楮(こうぞ)紙ながら穀紙(こくし)とはちがった特有の紙肌であるため、わざわざ檀紙(だんし)と命名した可能性が高い。雁皮紙(がんぴし)のことを、わざわざその肌合いから鳥の子紙というような繊細な感性からきたものと思われる。

『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』

pageTOP

■かな文字と女流文学

平安初期には、一般に手紙は漢文で書かれていたようである。

しかし漢文では、きめ細やかな感情を十分に伝達することが困難であり、漢字を借用して大和言葉(やまとことば)を写し、漢文を大和言葉風に読み下した、いわゆる万葉書(まんようがき)きが文章にも使われるようになった。 さらに、これが仮名書きに発展して、主として宮廷の女性たちに愛用された。

とくに恋文(こいぶみ)では、漢文では思いのたけを十分表現できず、読み手が女性の場合が多く、仮名書きの文が多用されるようになってゆく。

竹取物語絵巻

京都の青連院(しょうれんいん)には、藤原為房(ためふさ)の仮名書きの手紙が残されている。

青連院(しょうれんいん)は、天台宗五箇室門跡(もんぜき)の一つで、青連院門跡ともいい、皇族や摂家(せつけ)(公家の最高位の家格)などの子弟が出家して入室している。御室(おむろ)御所と称し、江戸時代には仮御所となり、粟田御所とも呼ばれたほどの格式の高い寺院である。

ついでながら門跡(もんぜき)とは、日本仏教の開祖の正式な後継者をさしたが、鎌倉時代以降は、位階の高い寺院そのもの、つまり寺格を指すようになり、それらの寺院を門跡寺院と呼ぶようになっている。

平安時代の宮廷の女性は、手紙は薄い斐紙(ひし)、すなわち薄葉(うすよう)の色紙を二枚重ねて仮名文字で書いた。仮名書きの手紙では、男も女も末尾には「あなかしこ あなかしこ」と書いた。

あなかしこは、「恐れ多いことです」の意で、書状の終わりにおく挨拶の語で、のちには女性が主に用いるようになる。

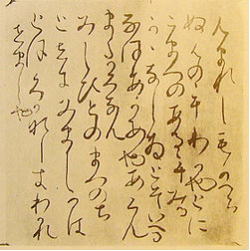

原為房の仮名書きの手紙

正式の手紙は一枚の紙(全紙)をそのまま用いて、縦に書いたので竪文(たてふみ)といい、また全紙を横に二つに折って、折り目を下にして書いた折紙(おれがみ)もあった。折紙を二枚に切り離した切紙、これを横に継いだ継紙(つぎがみ)、さらにこれを巻いた巻紙もあった。

平安時代は、藤原一族栄華のもと太平の世が永く続き、絢爛(けんらん)たる貴族文化が花開き、国字としての仮名文字が生まれ、江戸時代以前では最も著作物の多い時代である。

「伊勢物語」京都大学附属図書館所蔵

また物語文学では、『竹取物語』、『伊勢物語』、『宇津保(うつ゛ほ)物語』、『落窪(おちくぼ)物語』そして『源氏物語』など世界最古で、しかも世界に誇るべき多くの名作が著(あらわ)された。

また日記文学も隆盛で、『土佐日記』を祖とし、『蜻蛉(かげろう)日記』『和泉式部日記』、『紫式部日記』、『更級(さらしな)日記』など女流の名品が多く残されている。

『土佐日記』部分

随筆として特筆される『枕草子』、『古今和歌集』に代表される多くの和歌集などもこの時代の作品で、国文学史的にも瞠目すべき時代であった。

これらの日記文学は、当時を知る歴史資料でもある。また多くの物語文学に付随して「源氏物語絵巻」に代表される多くの絵巻物が描かれたのである。

■紙をすく

紙を抄造(しょうぞう)することを、古来「造紙(ぞうし)」といっていたが、平安時代には「紙をすく(漉く)」と表現するようになっている。

『正倉院文書(もんじよ)』には「漉く」の文字は見あたらないが、『延喜(えんぎ)式』では簀(す)を「紙を漉く料」と注記している。

『延喜式』 28巻の内 紙本墨書 国宝

『延喜(えんぎ)式』は50巻にわたる律令の施行細則で、平安初期の禁中(宮中)の年中(ねんじゆう)儀式や制度などを記したもので、官庁用紙や造紙(ぞうし)に関する規定も盛り込まれている。

延喜時代に編纂された、行事や儀式のことから『延喜式』と称されている。

編纂された条数は約3300条にも及び、神祇官(じんぎかん)関係の式(巻1~10)、太政官八省関係の式(巻11~40)、その他の官司(かんし)(役所)関係の式(巻41~49)、雑式(巻50)と、 律令官制に従って配列されている。

源氏物語絵巻部分 復元図

『源氏物語』には、

「唐(ともろこし)の紙はもろくて、朝夕のお手ならしにも、いかがかとて、紙屋(かんや)の人を召して ことあげ言たまひて、心ことに清らかに すかせたまへるに」

と、ある。

従来からの造紙(ぞうし)を「紙を漉く」と言い換え、

「唐の紙はもろくて― 」

と表現するまでに、先進の唐よりも上質の「和紙」が漉けるようになったことがわかる。

pageTOP

■うすようの紙

雁皮(がんび)を原料とした斐紙(ひし)がこの頃重宝(ちようほう)され、その種類に薄様、中様、厚様の三種類があり、時の太政大臣(だじようだいじん)平清盛に薄様を納めたとの記録がある。

雁皮(がんび)は日本独特の製紙原料で、和紙特有の流し漉きによる高度な技術により、特に薄様に特徴がある。

男性がおもに懐紙(ふところがみ)として、厚肥(こえ)た楮(こうぞ)の檀紙(だんし)を愛用したのに対し、女性は薄様の斐紙(ひし)を愛用した。

斐紙(ひし)は、のちに「鳥の子」と称されるようになってゆく。鳥の子については、あとで詳しくふれる。

女性が中心となって築いた王朝文化を象徴する典雅な紙として、斐紙(ひし)はもてはやされた。

『宇津保(うつぼ)物語』の初秋の巻に、「こともなく走り書きたる手の うすように書きたる―」

『 枕草子』には、「お返しは、紅梅のうすように 書かせたまふ」などとある。

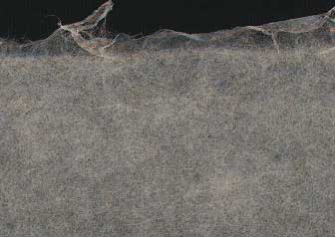

薄様の斐紙(ひし)

ここで挿話をはさむ。

『宇津保(うつぼ)物語』は、『竹取物語』の系統の伝奇的物語で、日本文学史上最古の長編物語である。写実的な描写などは『源氏物語』の成立へ影響を与えたと言われている。

当時の貴族にとって、その演奏が教養でもあった楽器のひとつ「琴」の楽曲をめぐって物語が展開してゆく。また、当時の年中行事を記した、日記的な記述が多くみられるのが特徴のひとつである。

『宇津保(うつぼ)物語』(奈良絵本巻子改装)

さらに『枕草子』は、

「春はあけぼの やうやうしろくなりゆく山ぎは 少しあかりて 紫だちたる雲の細くたなびきたる」

の書き出しであまりにも有名だが、平安時代中期の女流作家で歌人の清少納言により執筆されたと伝わる随筆である。ついでながら、清少納言や紫式部はともに諱(いみな)(死後に贈る称号。おくり名)であり、実名は明らかではない。『枕草子』は、紫式部の『源氏物語』と共に平安期文学の双璧として、後世の連歌・俳諧・仮名草子へおおきな影響を及ぼしている。

『枕草子』最古の写本

また鴨長明の『方丈記』、吉田兼好の『徒然草』と並んで日本三大随筆ともいわれている。

『枕草子』の名の由来は、内大臣伊周が、妹の中宮(皇后・皇太后・太皇太后の三宮の総称)定子と一条天皇に、当時まだ貴重品であった料紙を献上したとき、

「帝(みかど)の方(かた)は、『史記』を書写たまいしに、こちら(あなた)は如何に」

という、中宮定子の下問を受けた清少納言が、

「枕にこそは 侍(はべ)らめ」

と即答したという。「枕は、側にひかえております」という意で、「しきたえの枕」という和歌の枕(まくら)詞(ことば)(特定の語句に冠し、句調を整える語句)を踏まえた、機知による洒落であった。つまり、帝(みかど)の『史記』を書写たまいしの、「しき」と「敷(布団)」を、かけた洒落であった。この機知によって、中宮から貴重な料紙を下賜されたという。

この下賜された料紙に書いた随筆が、『枕草子』であり、その名も「しきたえの枕」の由来からというのが通説である。

薄様の斐紙(ひし)の彩色紙

薄様の斐紙(ひし)(雁皮紙(がんぴし))は、華麗でこまやかな平安王朝の女性たちの、優美なかたかな文字の流麗な曲線で、墨筆を美しく走らせるのには最高の紙であった。

薄様の紙は、しばしば違う色の色紙を重ねて用い、「梅かさね」「萩かさね」「紅葉(もみじ)かさね」などと称して、色合はなやかに薄様に歌などつややかに書きしるし、季節にふさわしい花などを添えた。

平安貴族たちは常に懐(ふところ)に紙をたたんで入れていたのである。懐紙は今日のハンカチのような用途の他に、菓子を取ったり盃(さかずき)の縁をぬぐったり、即席の和歌を記したり、貴族の必需品であった。懐紙は、「ふところがみ」また畳んで懐に入れるから「たとうがみ」等と称した。

のちには和歌などを、正式に詠進(えいしん)する詠草(えいそう)料紙(りょうし)(和歌を書き記す料紙(りょうし))を意味するようになり、男性が檀紙(だんし)を、女性が薄様を用いるのがならわしとなり、正式の詠草(えいそう)料紙(りょうし)には色の違う薄様を二枚重ねて用いた。春には上が紅梅、下が蘇芳(そほう)(紫蘇(しそ)の色)の「紅梅がさね」、夏には上が白、下が青の「卯(う)の花がさね」に和歌を書き記したという。

pageTOP

■詠草料紙

詠草(えいそう)料紙(りょうし)には、染め紙のほかに、さまざまの技巧が施されて、抄紙段階での加工では打雲飛雲、墨流しなどがある。

あらかじめ漉いた雁皮紙(がんぴし)の上に、青や紫に染めた繊維を細長く横に流して、漉槽(すきぶね)の中で下辺にゆっくり打ちあてるようにすると、染めた繊維が雲の形に漉かれていく。

雲に対して、地上を流れる水を写したのが墨流しである。墨滴を水面に落として、その上に松脂(まつやに)を落として墨をはじき散らせ、これを繰り返して息を吹きかけて、水の流れを表現した墨汁の紋様を、雁皮紙(がんぴし)で吸い取つて写す技法である。

詠草(えいそう)料紙(りょうし)

高度な加工としては、切り継ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの技法を駆使したものがある。

切り継ぎは、紙を斜めに切断し、切り口を少しずらして重ねて糊付けしたものである。

破り継ぎは、いろいろの形に破った紙を、糊付けしてつないだもので、長い繊維の足が不規則な形を作る面白味を演出したものである。

重ね継ぎは、数枚の紙を少しずつづらして糊付けしたもので、濃淡に着色した四枚の薄葉紙と一枚の白紙とを用いて、色の濃淡の差を順次重ねると、ぼかし模様になる。

国宝「三十六人家集」の一部

この他にも、さらにきらびやかな金銀箔や金銀泥(きんぎでい)による加工紙など、平安王朝の雅(みやび)やかなさまざまな詠草(えいそう)料紙(りょうし)が作られている。

天台宗の宗祖最澄(さいちよう)は、延暦(えんりやく)23年(804)遣唐留学僧として渡航したおり、筑紫斐紙(ひし)(雁皮紙(がんぴし))

200張りを、日本の独特のすばらしい紙として、みやげものとして献じている。

遣唐使が廃止されるようになってから、唐紙(からかみ)も国産化されるようになった。

当初、国産化の試みは、唐紙の紋様や図案を中国では花文(かもん)とよんでいたものを、とくに詠草(えいそう)料紙(りょうし)の雁皮紙(がんぴし)に描き出すことから始まった。

唐紙は、胡粉(こふん)(鉛白(えんぱく)を原料とした白色顔料)に膠(にかわ)をまぜたものを塗って目止めをした後、雲母の粉を唐草や亀甲(きっこう)などの紋様の版木で摺(す)り込んだものである。

唐草模様の唐紙の詠草(えいそう)料紙(りょうし)

紀伝体の歴史物語の『大鏡(おおかがみ)』には、

「黄なる唐紙の 下絵ほのかに おかしきほどなるに」

とある。『大鏡』とは、「歴史を明らかに映し出すおおいなる鏡」の意である。

文徳天皇即位から後一条天皇の万寿(まんじゆ)二年(1025年)に至るまで、14代176年間の宮廷の歴史を、藤原北家、ことに藤原道長の栄華を軸にして、大宅世継(190歳)と夏山繁樹(180歳)という長命な二人の老人が、雲林院の菩提講で語り合うという、奇抜な対話形式で書かれている。

西本願寺本『三十六人家集』

『西本願寺本三十六人家集(かしゆう) 』『 元永本古今集』その他にも、雲母摺(すり)の唐紙が用いられている。

これらは、三十六歌仙(かせん)の名家(めいか)集を集成したもので、最も古く完全に近い姿を保っているのが、『西本願寺本三十六人家集 』で、昭和の補修を除いた三十七帖(じよう)が国宝に指定されている。

『三十六人家集 』は、我が国の国文学史上はむろんのこと、美術史、工芸史の上からも、総合的に最高の評価を受けている。

こうして詠草料紙は、ハイカラな異国趣味の紙も用いるようになったのである。

『古今和歌集』(元永本)

このように、各種の技巧を凝らした華やかな料紙は、奈良時代からの技術が、平安時代に王朝文化に育まれて、「華麗な和紙」は完成の域に達した。その後は、美術的、工芸的な料紙は、あまり漉かれなくなり、もっぱら実用化と多様な用途開発の技術に傾斜していった。

華麗で、みやびやかな王朝文化に代わって、質実剛健の武家社会が成立し、侘(わび)や寂(さび)の精神を尊ぶ武家文化が根付いていった。

官立の紙漉場である「紙屋(かんや)院」は、全国に紙漉の技術の指導的役割を果たし、官庁用の紙の調達の役割を担ってきた。

しかし、この頃には各地で高度な技術と独自の原料で紙が漉かれ、産地名を冠した紙が、いわばブランドとして宮廷でも脚光を浴びるようになった。

越前和紙

とくに越前和紙の高度な技術は詠草(えいそう)料紙(りょうし)として特別の地位を築いた。

相対的に伝統を重んじる「紙屋(かんや)院」の紙屋(かんや)紙の比重が低下していった。それに伴い、製紙原料の調達も細り、やむなく図書寮(ずしょりょう)の古経書の漉き返しの宿紙(しゅくし)を抄造せざるを得なくなった。このことは、すでに触れた。

平安末期には、官営の紙漉が時代の役割を終えて衰退し、各地の紙の産地が独自の紙を開発し、普及していく事になってゆく。

pageTOP

■紙の贈り物と礼式

紙は、生産量の少ない頃は貨幣と同じように扱われ、貴重なものとして心を通わせる贈り物、敬意や謝意を表す贈り物として、日本人の生活の中に早くから根を下ろしている。

前出の『枕草子』に

「白き紙、色紙、みちのく紙など得つれば こよなうなぐさみて」

とあり、紙を得る喜びを表現している。このように貴族社会でも、まだ紙は貴重品であった。

貴重な贈り物の和紙

このような貴重な紙の贈答で、王朝時代の公家社会では心を通わせる習わしとなっていたのである。

このような風習は、公家の日記に数多く記されている。

太政大臣藤原道長の日記である『御堂(みどう)関白日記』には、寛弘(かんこう)3年(1006)4月の灌仏会(かんぶつえ)の布施料として、大臣は五帖、納言四帖、宰相三帖、などと紙を納めたことが記されている。

灌仏会(かんぶつえ)は、釈迦の誕生日である4月8日に、花御堂(はなみどう)に安置した釈迦像に甘茶を注ぎ礼拝する法会(ほうえ)(仏事)である。

『御堂(みどう)関白日記』

いまなら布施料は貨幣であるが、貨幣と同じような感覚で納められている。このような紙を贈る公家社会の習慣は、中世武家社会では一束(いつそく)一本、一束一巻(いつかん)という形で引き継がれた。『看聞(かもん)日記』には、永享5年(1433)正月の地蔵院で点心(てんしん)(禅家で、昼食前にとる簡単な食事、また、昼食のこと)のとき、扇と杉原紙十帖を引き出物としたことを記している。

『看聞(かもん)日記』とは、後花園天皇の実父であった伏見宮貞成親王の日記である。

武家社会では、扇一本と杉原紙一束(いつそく)(十帖)をそろえるのが原則とされているが、壇紙(だんし)・美濃紙・越前紙・甲斐田(かいた)紙・修善寺紙などを、それぞれ一束贈ることもあった。

一束一巻の場合、一巻は緞子(どんす)(絹織物)が原則であるが、小袖(こそで)・絹布(けんぷ)・縮緬(ちりめん)・葛布(くずふ)なども用いられた。

安永6年(1777)刊の木村青竹編の紙の辞典『新選(しんせん)紙鑑(かみかがみ)』には、一束一巻について、

「壱帖ずつ二つ折りに やりちがえ 十帖重ねて 中を水引にて結び 上に緞子一巻 末広一本を添えて献上する也(なり)」とある。

一束一本 扇と杉原紙十帖

杉原紙は、奈良時代(7世紀の後半)に、現在の兵庫県加美町の北部の杉原谷で漉き始められたとされており、当時の杉原紙は「播磨(はりま)紙」と呼ばれた楮紙であった。

杉原谷では、他の地方より進んだ製紙技術で写経用箋などを漉き、紙の質・生産量からみて、当時日本一の紙であったとされている。 杉原谷は、藤原摂関家(のち近衛家)の荘園とされ、「椙原(すぎはら)庄」と呼ばれ、のちに「椙(すぎ)」の表記が「杉」に変わっていった。

杉原紙

当時、日本一の紙であるとされた杉原紙は、その貴重的価値から、公家社会では主に一束一本の贈答、献上品として多く使われるようになっている。のち鎌倉時代には、幕府の公用紙に用いられ、武家社会にも広く使われるようになった。

室町時代中期以降、広く一般庶民の間でも使われるようになり、杉原紙の名が全国に広まることになった。

杉原紙の需要が増えるにともない、杉原谷だけでは生産が追いつかなくなり、抄紙技術の指導により各地で漉かれて「○○杉原」という地名を冠した杉原紙が全国で漉かれるようになったのである。

pageTOP

■水 引

この杉原紙を結んだ「水引(みずひき)」は、諸礼式で広範囲に使用されるようになってゆく。

水引の起源は、小野妹子(おののいもこ)が「随か」らの帰国時に、同行した答礼使(とうれいし)が携(たずさ)えてきた献上品に結ばれていた、紅白の麻の紐といわれる。それにならい、宮廷への献上品には紅白の麻の紐で結ぶ習わしとなった。

水 引

もともと麻紐であった水引が、抄紙が盛んになった室町後期には、紙糸(かみいと)が使用されるようになった。

いわゆる紙縒(こより)に糊水を引いて乾かして固め、紅白あるいは金銀などに染め分けたものである。

水引は、慶弔(けいちよう)ともに用いたので、紅白だけでなく黒白・藍白のほか、金銀にも染め上げられ、鶴や亀などを造形する工芸の素材にも使用されてゆく。

茶筅包み折形

紙縒(こより)は、冊子の綴(と)じ紐や髪を束ねる元結としても、古くから使用されている。

この水引や元結(もとゆい)い(髪の髻(もとどり)を束ねる紐や糸)をつくる原紙は、丈長(たけなが)紙と呼ばれ、前出の『新選紙鑑(かみかがみ)』には、その産地として越前・美濃・阿波・丹後・伊予・土佐・日向(ひゆうが)をあげている。現在では、長野県飯田市が特産地となっている。

色々な折形

同じく礼式に使用する紙に、折形がある。

昔は贈り物をするときに、目録や進物を紙で包み畳む礼式があり、お祝いの赤飯に添えるごま塩包み、香包み、金包み、扇包み、のし包み、茶筅(ちやせん)包みなど、それぞれに紙の折り方が決められていた。 吉事には二枚、凶事には一枚で折るという決まりもあり、この礼式を折形( おりかた)という。

時代により、流儀により折形は違っていたが、包み紙は大高(おおたか)壇紙(だんし)(とくに紙質が厚い檀紙)、奉書紙(ほうしよし)、美濃紙、半紙などが、その格式によって使い分けられた。

室町幕府には、政所(まんどころ)に所属する職名に、折紙方というのがあった。

政所とは、鎌倉幕府や室町幕府における政務機関のひとつで、財政事務を管掌した。鎌倉幕府では、進物奉行・贈物奉行、宮廷の進物所に相当する職名で、贈り物の事を司どつたが、それに添える折形が重視されていたことから、この名がある。

平安時代からの先例がだんだん固定して、室町時代には小笠原礼式などが生まれ、折形が贈る人の心を表す礼式となっていった。やがて折形の包み紙には、次第に彩りを添え、文様を描いたりするようになった。

そのひとつは絵奉書紙で、肉筆の絵を描き添えていたが、後にこれが木版刷りで量産されるようになり、それが近世には小間紙、千代紙などに発展する。

小笠原氏は、甲斐源氏嫡流(ちやくりゆう)の武田氏に対し、甲斐源氏傍流(ぼうりゆう)ながら、格式や勢力の上では武田氏と同格で、全国各地に所領や一族を有する大族である。

鎌倉時代以降、礼式を司り、また流鏑馬(やぶさめ)の一流派を打ち立て、小笠原流の宗家として伝統を継承していった。

室町幕府から、礼典や礼式、武芸に関して重用され、いわゆる「小笠原礼式」を整えた。その礼式の一部は今日でも残っている。

pageTOP

■湿気と日本家屋

日本の気候は、夏の高温多湿が特徴の一つである。古代以来、蒸し暑い夏をいかに過ごすかに悩み、住まいにさまざまの工夫をこらしてきた。

吉田兼好(よしだけんこう)の有名な『徒然草(つれづれぐさ)』(1330~31年頃成立)に「家の作りようは 夏をむねとすべし 冬はいかなる所にも住まる 暑きころ わろき住居は堪えがたきことなり」とある。

夏の高温多湿な日本での、住まいに関する達観である。

『徒然草(つれづれぐさ)』は、『枕草子』、『方丈記』と合わせて日本三大随筆の一つと評価されているものである。

典型的な日本家屋

吉田兼好は、神祇官(じんぎかん)を出す神職の家の出で、兼好の父も吉田神社の神職であった。一方歌人、古典学者、能書家(書が上手な人。能筆)などでもあった。このことを反映し、『徒然草(つれづれぐさ)』はその内容が多岐にわたり、隠者の文学とも言われているが、そのじつ「いかに生きるか」を探求したすぐれた随筆である。

嵯峨本『徒然草』古活字版

日本の住まいは、木と草と紙で構成される和風建築を育み、独特の湿気の日本文化を育てた。

木造住宅が発達したのは、木材に恵まれているという条件と、何よりも湿気の調節が効くことの意味が大きい。高床式の構造に、茅葺(かやぶき)きの屋根を高くし、庇(ひさし)を長くし、泥壁に藺草(いぐさ)の畳、そして木製の建具に和紙を貼っている。これらはすべてが自然の素材で、湿度が高いときには湿気を吸収し、湿度が低いときには湿気を放出する調湿機能を持っている。

伝統的な和風建築

建物が大きくなり、屋根が瓦屋根になると、室内には明かり障子、ふすまや衝立(ついたて)、屏風(びょうぶ)などをを配置した。これらには和紙が貼られ、その結果、湿度・温度の調節が自然と発揮された。

これらの和紙には、いずれも植物繊維(主成分はセルロース)が原料で、紙自体が多孔質構造で表面積が非常に大きく、水分の吸収脱着を自然に行っている。

しかも障子や襖は、開け放すことで解放空間ができ、家中を風が吹き抜ける。

また冬期には、障子や襖で仕切り、屏風(びょうぶ)や衝立で囲めば冬でも暖かく過ごせる。和紙の保温性は想像以上で、紙衣(かみこ)(紙子とも書く)や紙衾(かみふすま)(紙でできた寝具)として、衣料の代用としても用いられたことでもわかる。

ふすま障子の誕生

障子という言葉は、もともと隔(へだ)ての意で、屏風(びょうぶ)・衝立・御簾(みす)・など間仕切りの総称であった。これらの間仕切り障子に、絹布・麻布・葛布(くずふ)などを張り、その上から仏画・唐絵(からえ)を描いた。

平安時代からは、大和絵(やまとえ)が盛んに描かれるようになった。

京都御所の紫宸殿 蔀(しとみ)を内側に吊っている

平安時代の貴族邸宅の典型は、寝殿造りである。

寝殿造りは、大広間様式で構造的な間仕切りがなく、壁面以外の外部への開口部は蔀戸(しとみと゛)が設けられ、内部は衝立、御簾(みす)、几帳(きちょう)、屏風(びょうぶ)などで間仕切って使用していた。

衝立や屏風(びょうぶ)には、唐錦(からにしき)(綾錦)の幅の広い縁取りが付けられ、これは軟錦(ぜんきん)と呼ばれた。

屏風(びょうぶ)

屏風(びょうぶ)はこの衝立障子を縦長にしたもので、正倉院の鳥毛立女屏風(とりげりつじよのびようぶ)のように、はじめは各扇が一枚ずつ離れていた。

その各扇を襲木(おしき)(押木、縁)で枠をつけ、革ひもでつなぎ合わせていた。平安時代に入って、この革紐にかわって紙蝶番(かみちようばん)が使われるようになり、連続した広い画面にパノラマ絵が描かれるようになった。

正式な請客(しようきやく)饗宴(きようえん)や儀礼の時には、母屋(おもや)と庇(ひさし)の間の柱間に、軟錦(ぜんきん)で縁取りされた取り外し可能な副障(ふくしょう)子(押障子)をはめ込み、室礼(しつらい)として使用した。

一本の樋(ひ)(溝)を設けて落とし込んで、取り外し可能な張り付け壁の副障(ふくしょう)子が基となって、のちに鴨居と敷居に二本の樋(ひ)(溝)を設け、開閉して通り抜けができる、通入障子(とりいしょうじ)(鳥居障子ともいう)が工夫された。

源氏物語絵巻の襖障子

いわゆる引き違いの通入障子(とりいしょうじ)が、遣戸(やりど)(引き違いの板戸)や襖障子の考案につながったとされている。

遣戸(やりど)は廊下と室内の間仕切りに、襖障子は室内の間仕切りに使用されるようになってゆく。衝立、屏風(びょうぶ)、張り付け壁、そして襖障子には、当初は麻布、葛布(くずふ)、絹布などが貼られていた。

葛布(くずふ)は、葛の茎の繊維を緯(よこ)糸に用いて織った布で、水に強く丈夫で、古くは袴(はかま)・仕事着とし、明治以後は、襖地・壁装材として利用された。

絹布には、仏画・唐絵などの絵付けを行い、平安時代にはいると大和絵も描かれ、軟錦(ぜんきん)で縁取りされるようになった。

源氏物語絵巻(東屋)徳川美術館蔵 襖に大和絵

絵の達人で大和絵の創始者とされている巨勢(こせ)金岡が、時の関白藤原基経の依頼で屏風(びょうぶ)に大和絵を描いたという記録がある。

巨勢(こせ)金岡は、古代の名族巨勢氏の家系の出で、宮廷絵師として独特の大和絵を創始し、その子孫はその大和絵を継承して巨勢派と称され、平安期には代々宮廷の絵師を務めた。

第十二世巨勢永有が、興福寺大乗院の「絵仏師」になって以降、絵仏師として家系をついでいる。大乗院の絵仏師としての巨勢家は、室町末期ころまで確認されている。

巨勢金岡の大和絵

絵仏師とは、僧籍を持ちながら大寺院の絵所に属し、仏画や寺院の装飾などに専門に従事した絵師のことである。

平安中期から鎌倉時代にかけて活躍し、宅磨(たくま)派・巨勢派などが知られている。

巨勢公望(きんもち)の門人の春日基光は、のちに狩野派と並び称される、日本画の土佐派の祖と称されている。

つまり、巨勢派はのち土佐派とも称され、その流派の命脈を保っている。

pageTOP

■から紙の国産化

絹織物は高価であり、紙漉の隆盛にともない徐々に、襖障子に紙が貼られるようになっていった。当初は、唐からの舶来品の、紋様や図案が雲母で擦り込まれた厚手の唐紙(からかみ)が使用された。

平安時代に入り、製紙の技術が格段に向上して、雁皮(がんび)を原料とした厚様の紙が漉かれるようになって、唐紙も国産化されるようになった。

からかみの文様

国産化の試みは、唐紙の紋様や図案を中国では花文(かもん)とよんでいたものを、とくに詠草(えいそう)料紙(りょうし)の雁皮紙(がんぴし)に描き出すことから始まり、しだいに厚葉の鳥の子にも使用するようになった。

唐紙は、胡粉(こふん)(鉛白(えんぱく)を原料とした白色顔料で、室町期以降は貝殻を焼いた粉末を用いた)に膠(にかわ)をまぜたものを塗って目止めをした後、雲母の粉を唐草や亀甲(きっこう)などの紋様の版木で摺(す)り込んだものである。

から紙の文様と版木

国産化された唐紙は、斐紙(ひし)(雁皮紙(がんぴし))に花文(かもん)(紋様)を施したもので、「からかみ」「から紙」と表記された。

前出の『新選紙鑑(かみかがみ)』には、襖紙のことを「から紙」と記し、

「から紙多く唐紙といふ しかれども毛辺紙(もうぺんし)にまぎるるゆへ ここに から紙としるせり」

とある。毛辺紙とは、福建省あたりで漉かれた唐紙である。

『八条相国(しようこく)(藤原実行(さねゆき)宰相)日記』の天治(てんじ)元年10月(1124)の条に、

「唐紙屏風(びょうぶ)二帖・・・」

とあり、屏風(びょうぶ)や襖障子に、から紙が張られるようになったことがわかる。

藤原実行(さねゆき)は、八条太政大臣・八条入道相国ともいい、勅撰歌人(上皇・法皇の院宣によって、歌集などを編纂する)でもあり自邸で歌合(うたあわせ)を主催したりして、多くの和歌を残している。

高野山金剛峰寺の唐紙

もともと、衝立、屏風(びょうぶ)、襖障子には絹織物を張り、絵を描き、さらに色紙形を押したりしていたが、唐紙の紋様を厚葉の鳥の子紙(雁皮紙(がんぴし))に写すようになつて、襖障子に愛用されるようになった。

太政大臣藤原道長の『台記(だいき)(左大臣藤原頼長(よりなが)の日記)別記』の久安6年(1150)の条に、「正式の座敷の障子には絹を張るべきだが、今は唐紙で代用している」(意訳)

とある。藤原道長には、

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月(もちづき)の 欠けたることもなし と思へば」

という有名な歌がある。

藤原道長は左大臣となり、一条天皇に長女の彰子(あきこ)を入内させ中宮(皇后)とし、さらに次の三条天皇には、次女の妍子(きよこ)を入れて中宮とし、さらに後一条天皇には、三女の威子(たけこ)を入れて中宮となし、「一家立三后(さんごう)」と驚嘆された。最後に太政大臣となり、まさに位人臣(くらいじんしん)を極め、後に出家した。

太政大臣藤原道長の図

『長門(ながと)本平家物語』平兼隆(たいらのかねたか)被討(1180)の条には、

「火白くかきたて、から紙の障子を立てたりけるを、細目にあけて」

とある。

『長門(ながと)本平家物語』は、平家鎮魂の地に眠る本という意から付けられた「読み本」の平家物語である。元は、鎌倉時代に成立した平家の栄華と没落を描いた軍記物語であり、盲目の僧の当道座(とうどうざ)(中世から近世にかけて存在した男性盲人の自治的互助組織)に属する琵琶法師(琵琶の弾き語りを職業とした)が、日本各地を巡って口承で伝承してきた「物語り」に、読み物として増補された物語本である。

「平家物語絵巻」の襖障子

藤原定家(さだいえ)(ていかと、有職読みされることが多い)の弟子の藤原家良(1191~1264)選の『新選六帖』(歌集)には、

「今宵さへ ことしげしとて 逢ふことを 違へ遣戸(やりど)の立てる からかみ」

と詠(よ)んでいる。

もともと絹布を張るべき襖障子に、「から紙み」を張った障子を「からかみ障子」と呼んで区別していた。

唐紙は、唐から輸入される紙の総称であり、写経用の料紙(りょうし)や、詠草(えいそう)料紙(りょうし)が当初の中心であり、のちに「花紋」を施した文様絵付けの紙がもたらされている。

このため国産化された文様絵付けの紙は、「からかみ」「から紙」とひらがなで書き、「唐紙」と区別した。

さらに鎌倉時代の襖障子の普及と共に、「から紙」は襖障子の総称に転じてゆくことになる。

からかみの文様

■源氏物語とふすま障子

『源氏物語』は、紫式部という宮廷の才女によって書かれた一大長編物語であり、成立は1011年頃である。『源氏物語』の中に、

「開きたる障子を 今少しおし開けて こなたの障子は引きたてたまいて」

と、あり、また障子に歌を書き付ける話が何度か出てくる。明かり障子に文字を書くことはなく、襖障子には歌などを書き記すことが行われていた。

「源氏物語絵巻」の襖障子

当時は、物事を直截(ちよくせつ)に表現しないのが習わしであり、間仕切りはすべて障子と称した。

しかしながら、前後の文章から明らかに「襖障子」の事であることがわかる。このように『源氏物語』の中には、ふすま障子をありふれた情景として描いている。

この頃になると、貴族や上流階級の邸宅には、襖障子がかなり普及していたことがわかる。

『源氏物語』が書かれてからおよそ100年後の、藤原隆能(ふじわのらたかよし)の描いた「源氏物語絵巻」は、日本最古の絵巻物語である。

家屋はすべて屋根や天井を省略した吹き抜け屋台となっているため、室内の様子が良くわかる。

また、平安末期の『餓鬼草紙(がきそうし)』『病(やまい)草紙』、鎌倉時代の『春日権現験記(ごんげんげんき)絵』『法然上人(ほうねんじようにん)絵伝』『一遍(いつぺん)上人絵伝』などの多くの絵巻物に、数多く「から紙障子」が描かれている。

草紙とは、仮名書きの物語・日記・歌などの総称で、見開きに絵を挿入している、いわゆる絵草紙である。

これらの絵巻物のおかげで、衝立、机帳、御簾(みす)、屏風(びょうぶ)などの建具の使用状況と、襖障子に大和絵などが描かれているのもわかる。

「春日権現験記絵」(宮内庁蔵)は、鎌倉時代、高階隆兼により1309~1330ころ描かれたと言われているが、絵巻の舞台は平安中期である。

『春日権現験記絵』 復元図

『春日権現験(ごんげんげん)記』は、春日権現の御利益(験)の由来を記したものである。

「春日権現験記絵」は、鎌倉期に描かれた平安時代の『春日権現験(ごんげんげん)記』絵巻であるが、当時の室内の様子がよくわかる貴重な資料となっている。

権現(ごんげん)とは、神道(しんとう)の本地垂迹(ほんじすいじやく)説で、仏が衆生を救うために神の姿となって現れたものをいう。熊野権現・春日権現などがそれである。

pageTOP

■明かり障子

明かり障子のすばらしさは、壁や遣戸(やりど)のように外界との遮断をせず、外界の雰囲気を、光と陰で豊かに取り入れ、住む人に自然との融和の中での安らぎを与えている。

西欧の住まいは、歴史的にきびしい自然や外敵から身を守る堅固な砦(とりで)の発想に基づき、外部との遮断が基本にある。居住性よりもむしろシェルターのような安全性の機能が優先されていた。

この点が日本の伝統的な和風建築との決定的な相違となっている。

開閉自在の引き違い建具、遣戸(やりど)とふすま建具の発明は、必然的に明かり障子の発明へと連なっていった。

桂離宮の障子

縁側(えんがわ)に設けた遣戸(やりど)は、開閉自在ながら、閉めてしまえば室内が暗くなる。

冬場でも、明かり採りのためには、寒くても遣戸(やりど)を少し開けておかねばならなかった。冬場は、とくに底冷えのする京では、たいへん凌ぎにくいことであったであろう。

こうした事情から、冬場の防風・防寒を果たしつつ、明かり採りをすることができる、画期的な明かり障子が発明されるに至ったが、いわば必然の結果でもある。

当初の明かり障子は、ふすまと同様に薄絹が貼られたようである。

こんにちの障子は、襖と組子構造が似ており、当然ふすま障子の両面に張った絹や唐紙の代わりに、中様の楮(こうぞ)の和紙を片面に貼ることで、採光と防風,防寒を両立ちさせた、と考えたいが、実際には少し回り道をしたようだ。

高野山西禅院の障子戸と半蔀戸(しとみと゛)

明かり障子の発想は、まず遣戸(やりど)の杉板の代わりに、薄絹を張り採光を果たしたと思われる。

この発明当時の明かり障子は、「平家納経(のうきよう)の図録」によると、四週(ししゆう)に框(かまち)を組み、数本の竪桟と横桟をわたし、片面に絹または紙を貼ったとみられる。

この明かり障子は、当初は寝殿造りなどの貴族の邸宅に採用され、ふすま障子と同様な漆(うるし)の塗子(ぬりこ)の障子で、引き手には総(ふさ)が付けられていた。

『平家納経』の太い框(かまち)と太い竪桟(たてさん)、横桟の無骨な明かり障子から、細い組子桟へと改良された、今日的な組子桟の明かり障子が誕生するには、多少の年月を必要とした。

「春日権現験(ごんげんげん)記絵」「法然上人絵伝」など、鎌倉時代の絵巻物になって、ようやく今日的な細い組子障子が描かれるようになっている。

『平家物語絵巻』 納経の図

鎌倉幕府によって庇護された禅宗の興隆に従い、寺院建築はしだいに宋の建築様式の影響で、いわゆる禅宗様式にかわり、技巧的、装飾的で細部にも独特の意匠があるものになってゆく。この禅宗様式の大工たちによって、今日的な細い組子の明かり障子へと、意匠的に工夫されたとおもわれる。

禅宗様式の「花頭窓」 松本城天守閣

今日から考えれば、襖と障子は似た構造で、単純な連想からうまれたと思いたいが、ふすま障子の発明から明かり障子の発明まで、およそ100年の歳月を必要とし、平安末期に至っている。さらに鎌倉時代の禅宗様式の装飾感覚から、今日的な障子が誕生するのである。

平安末期の嘉承(かしよう)2年(1107)の『江談抄(ごうだんしよう)』に、文書を曝(さら)すときに「四面に明かり障子を立てる」と記されている。『江談抄』は、白河院政期の説話集であり、『水言抄』ともいう。漢詩文体で、公事・音楽など多方面にわたる談話の記録である。

京都御所の明かり障子

平清盛の邸宅六波羅(ろくはら)泉殿は、それまでの寝殿造り(平安時代の貴族邸宅の様式)とは異なり、建具が多用されている。

寝殿造りは、南面した寝殿を中心に、東西北の三方に対(たい)の屋を置き、それらを渡殿(わたりどの)とよぶ廊下で結んでいた。

寝殿や対の屋の内部は板敷きで、間仕切りがほとんどなく、周囲には蔀戸(しとみど)を吊していた。

ところが、六波羅(ろくはら)泉殿の特徴は、とくにに寝殿北庇(ひさし)の外回りに「アカリショウジ」が三間にわたって使用されていたことである。

内大臣中山忠親の日記である『山槐記(さんかいき)』治承2年(1178)の条に、六波羅泉殿の寝殿や広庇(ひさし)について、

「庇(ひさし)のアカリショウジを撤去する」

「アカリショウジを立つ」

などと記されている。

『慕帰絵詞(ぼきえことば)』 僧侶の住房

明かり障子も、ふすま障子と同様に、当初は障子全面に紙を貼っていた。

ところが、風雨の激しいときには、障子の下の部分が濡れて破れやすい。

このため、絵巻物で見ると、半蔀戸(しとみと゛)を釣って内側に明かり障子をたて、下半分の蔀戸(しとみと゛)は立て込んだままになっている。

このような状況から、明かり障子の下半分に板を張った、腰板つきの障子が考案されたのであろう。その頃の腰高は約80㎝で、ちょうど半蔀戸(しとみと゛)と同じ腰高となっている。

高野山西禅院の半蔀戸(しとみと゛)

南北朝時代の観応(かんのう)2年(1351年)に描かれた、親鸞(しんらん)の後継で真宗本願寺覚如(1270~1351)の伝記絵である『慕帰絵詞(ぼきえことば)』に、僧侶の住房に下半分を舞良戸(まいらど)仕立(したて)にした、腰高障子が二枚引き違いに建てられているのが描かれている。

この頃には、明かり障子のほとんどが腰板つきの障子であったと思われる。

『徒然草』一八四段には、松下(しようか)禅尼(ぜんに)が明かり障子の破れた所だけを張り、息子の北条時頼に質素倹約を教えた話を記している。

この頃でも、まだ障子紙は貴重品であったのであろう。

鎌倉時代以降「書院造り」建築が増えるにつれ、明かり障子が急速に普及していった。

『大乗院寺社雑事記(ぞうじき)』には、長禄2年(1458)12月の条に、障子用として厚紙130枚を用いたとの記録がある。毎年の歳末には、障子紙を張り替える習わしであったともいう。

書院造りの座敷

室内を明るくする採光を目的とした明かり障子は、透光性のよい薄い紙が良いが、破れにくい粘り強さが必要であり、また価格も安い物が好まれる。

このような条件を満たす紙としては、壇紙(だんし)や奉書紙、鳥の子などは不適当で、障子紙としては雑紙(ぞうし)や中折(なかおれ)紙など、文書草案用や雑用の紙を用いた。

なかでも美濃紙は、美濃雑紙(ぞうし)とも呼ばれ、多用途の紙として最も多く流通していたため、障子紙としても多用され、美濃雑紙が明かり障子紙の代表として評価されるようになってゆく。

美濃和紙

pageTOP

■紙胎仏

紙胎仏(したいぶつ)とは乾漆(かんしつ)仏像のことである。

乾漆(かんしつ)仏像は、白鳳時代に盛んに制作された。

白鳳文化は、大化の改新(645)から平城京遷都(710)までの華麗な仏教文化で、法隆寺の建築・仏像などに代表される飛鳥文化と、興福寺、東大寺の仏像、唐招提寺の建築などに代表される天平文化との中間に位置している。

白鳳とは『日本書紀』に現れない元号ながら、『続日本紀』には白鳳が記されている。

中宮寺 文殊菩薩立像

紙胎仏(したいぶつ)は、木枠を中心に粘土で大体の形を模造し、その上から木屑(こくそ)などを混ぜた漆をぬり、その上に麻布をはり、さらに上に漆(うるし)をぬって和紙を貼り、さらに何回も和紙と漆を重ね貼りを行い、次第に形を整えてゆき、最後に中の粘土を取り除くという方法で作る。木彫の仏に比べて、制作が容易で、しかも微細で優美な表現ができる。

仕上げの漆塗りのあと、金箔を貼ることができ、銅製の仏像と変わらない出来ばえとなる。また製作期間が短いこともあり、白鳳時代に盛んに制作された。

代表的な現存する紙胎仏(したいぶつ)は、中宮寺(ちゆうぐうじ)にある文殊菩薩(もんじゆぼさつ)立像で、文永6年(1269)に制作されている。

興福寺の乾漆八部衆立像の一つ阿修羅像

京都山科の随心院の本堂には、小野小町文張(ふみはり)地蔵尊が安置されている。これは小野小町(おののこまち)が宮中に仕えていたころ、その美貌と歌人としての才能を慕(した)い、多くの男性が恋文を送ったものを下張りとして、紙胎仏(したいぶつ)を作ったものと伝えられている。

絶世の美女と伝えられている小野小町は、身元も生涯もあやふやで伝説の人物に近いが、六歌仙の第一人者として評されており、小倉(おぐら)百人一首にも選ばれている有名な歌がある。

「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに 」

pageTOP 随心院の小野小町文張(ふみはり)地蔵

■浮世絵版画

浮世絵(うきよえ)は、江戸時代に開花した和紙が産んだ庶民の芸術である。

江戸期の泰平の世に咲いた町人文化を、自由奔放に演劇や遊里(遊郭(ゆうかく))の世界に表現している。浮世絵の開祖と云われている菱川(ひしかわ)師宣(もろのぶ)(1618- 1694)は、江戸時代の浮世絵師で、安房(あわ)国保田(千葉県鋸南町)出身の浮世絵師である。

縫箔(ぬいはく)師(金箔や銀箔で装飾する職人)の家に生まれ、のち江戸に出て狩野派(かのうは)、土佐派などの装飾画を学んだ。

狩野山楽の金碧花鳥図屏風

狩野派は、日本絵画史上最大の絵画派で、室町時代中期から江戸時代末期まで、常に絵師の中心にあった絵師集団である。

室町幕府の御用絵師となった狩野正信を始祖とし、その子孫は、室町幕府崩壊後は、織田信長、豊臣秀吉、徳川将軍などに絵師として仕え、その時々の権力者と結び付いて常に画壇の中心を占め、内裏(だいり)(皇居、禁裏、禁中、御所)、城郭、大寺

院などの障壁画から扇面などの小画面に至るまで、あらゆる分野の絵画を手掛けた画家集団として、日本美術界に多大な影響を及ぼしている。

狩野永徳の花鳥図屏風 部分 国宝

一方土佐派は、大和絵の創始者とされる巨勢(こせ)金岡の流れをくむ巨勢派の巨勢公望の門人の春日基光を流祖とし、数々の名手を世に送り出した絵師の流派である。

巨勢派は、巨勢(こせ)金岡の大和絵を継承しつつ、平安時代よりおよそ一千年の長きにわたって朝廷の絵所(絵画のことを司どった役所)を世襲し、伝統と権勢を誇った流派である。

土佐派の由来は、「源氏物語絵巻」の作者として名高い、巨勢(こせ)金岡の流れをくむ春日隆能(たかよし)の孫の春日経隆(つねたか)が、奈良を去って京の朝廷に仕えて土佐権守(ごんのこみ)(令で定める正官以外の権(かり)の官、正官に準じる)に任じられたことに由来する。春日経隆が、奈良を去るまでは、春日派と呼ばれることもあるが、経隆の後は、みな土佐を氏とした。このため土佐派と称されている。

江戸初期土佐派の典型的な源氏絵

さて、話をもどす。

菱川(ひしかわ)師宣(もろのぶ)は、のち浮世絵を描くようになったが、浮世絵を単なる挿絵(さしえ)から鑑賞絵画の一ジャンルにまで高めた。

その点で菱川(ひしかわ)師宣(もろのぶ)は、絵画史上における位置は重要で、しばしば浮世絵の祖と称されている。

一般的には、記念切手(1948年発行「切手趣味週間記念」額面5円)のデザインになった肉筆浮世絵の「見返り美人図」の作者として名高い。

菱川師宣 見返り美人図 菱川師宣 見立石山寺紫式部図

また春画(男女の情交を描いた絵で、笑い絵、枕絵ともいう)も数多く描いた。

故郷の千葉県鋸南町には、菱川師宣記念館がある。

当時の狩野派や土佐派の画家が、支配階級に隷属するようにして奉仕していることに反発し、庶民大衆を相手に絵を描いたことが、浮世絵の始りといわれている。

当初は、12本骨の扇子(せんす)に粋人(すいじん)好みの絵柄を描き、それが経済力を持ち始めた町人階級に流行し、浮いた庶民の世間を粋(いき)に描かれているため、自然に「浮世絵」と呼ばれるようになった。

井原西鶴(いはらさいかく)が天和(てんわ)2年(1682)に刊行した浮世草紙『好色一代男』に、当時の粋人が服装に凝って、 「扇も十二本骨 祐善が浮世絵 小菊の鼻紙」を持って遊びに出かける姿が描かれている。

浮世草紙『好色一代男』

これが「浮世絵」という言葉が文献にみられる最初である。

浮世絵は木版画として摺(す)られて、町人階級に広く流布(るふ)した。

初期は墨一色で摺(す)られたが、無名の職人による「見当(けんとう)」という道具の発明によって色彩を塗り重ねて摺れるようになった。

多色摺(すり)の技法が鈴木春信によって完成され(1765)、錦絵(にしきえ)とも呼ばれる華麗な作品が生まれるようになった。

「 両国橋の涼み」 喜多川歌麿

多色摺の技術によって浮世絵の黄金時代が続き、喜多川歌麻呂、東州斎写楽、安藤広重、葛飾北斎などを相次いで輩出している。

江戸時代の商工業の発展によって、町人階級の経済力が高まったが、身分制度に縛られているため、その財力は享楽的な面に集中し、歌舞伎や遊郭がにぎわい、役者絵や美人画が流行した。

題材が風景画にまで広がるのは、江戸末期が近づいてからのことである。

浮世絵は、19世紀初頭以来長崎からオランダ人によって非常に多くの版画作品がヨーロッパに伝えられ、当時の「印象派の画家」たちに大きな影響を与えた。

浮世絵の形の単純化、要約された描線、鮮明な色調など、一見単純でありながら複雑な余韻を残す表現方法に、印象派の画家たちは驚嘆し共鳴した。

東州斎写楽 歌舞伎役者の似顔絵

マネ、モネ、ドガ、ゴッホたちは好んで浮世絵を描き入れたり、その手法を取り入れた構図を描いた。

このように日本人の美的感覚が高い評価を受けたのも、美しく丈夫な和紙の上に精密で正確な表現ができたことによる。

高度な紙漉の技術から生まれた丈夫な和紙と、印象派の画家をうならせた構図と、大胆な描線を描いた絵師、木版の彫師(ほりし)、摺師(すりし)などの緊密な共同作業から、浮世絵が完成したのである。

印刷用の和紙は、十数回の摺に耐えて寸分の狂いも出ない寸法安定性と、強靱性が要求されるため、越前奉書紙、伊予柾紙(まさし)、西野内紙などの楮(こうぞ)を原料とした丈夫な紙を用い、顔料の滲(にじ)みを防止するため、ドウサ(膠(にかわ)とミョウバンを溶いた液)を引いた。

pageTOP

■紙 扇

扇(おうぎ)は中国の発明で、当初は団扇(うちわ)(「打ち羽」の意)のような形で伝えられ、7世紀末の『万葉集』に詠(よ)まれている。

今日の扇子(せんす)のように折り畳めるようになったのは、8世紀のころからである。この扇は、檜(ひのき)の薄くて細長い板を綴(つづり)合わせて作られたもので、檜扇(ひおうぎ)と呼ばれた。やがて、扇の骨に絹や和紙を貼って、折り畳(たた)めるものが工夫された。

この和紙を張った紙扇(かみおうぎ)は日本の発明である。

白檀板扇

円融天皇の天禄(てんろく)4年(973)に、宮中で扇合(おうぎあわ)せが行われたという記録がある。

扇合わせは、多種多様な趣(おもむき)のある扇を持ち寄り、宮中で見せあって、その優劣を競い合う遊びであった。

紫檀(したん)の骨に、赤、浅緑、青などに染めた羅(うすもの)(薄絹)の張られたものや、金の骨に朽葉色(くちばいろ)の紙を張ったもの、沈香(じんこう)(香木の代表で、水に沈むことから沈水香とも呼ばれる。インド・ベトナム・東南アジア産で、優品をとくに伽羅(きやら)と呼ぶ)の木の骨に、朽葉(くちば)(朽ちた落ち葉)を羅(うすもの)(透けて見えるような絹布地を張ったもの)に貼ったとの記録がある。

安徳天皇の檜扇 厳島神社

骨に絹や紙を張った扇を「かわほり(蝙蝠(こうもり)の別称)」と呼んだ。『和名(わみよう)類聚(るいじゅう)抄(しよう)』(平安時代中期の辞書で、中国の最古の分類辞典『爾雅(じが)』の影響を受けている)には、扇(おうぎ)と団扇(うちわ)を区別している。

実用には団扇(うちわ)を用い、儀礼的な場では扇を用いた。

さらに、公式の場合は檜扇(ひおうぎ)を用い、日常的な儀礼には紙扇を用いた。檜扇(ひおうぎ)は、檜(ひのき)の薄い白板をとじ合わせた扇で、衣(い)冠(かん)(衣服と冠の正装)または直衣(のうし)(貴族の平常の服)のとき、笏(しやく)にかえて持った。位により板の枚数に差があった。

笏(しやく)とは、束帯を着るとき、右手に持つ細長い板で、初めは式次第などを裏に貼り、備忘用としたものが、のちには儀礼用となった。

その長さが一尺ほどあるところから「尺」の音を借りたものという。

京団扇

紙屋(かんや)院で、美しく丈夫な紙が多く漉かれるようになって、竹の骨に和紙を張った扇は、華やかな流行になって、とくに貴婦人の必需品となっていった。

11世紀初期の一条天皇の時に、扇の献上が行われ、扇の骨に蒔絵(まきえ)(漆で文様を描き、金・銀・色粉などを付着させたもの)をしたり、金、銀、沈香、紫檀の骨に象嵌(ぞうがん)(地の素材を彫って、その部分に他の材料をはめこんで模様を表す技法)を施したり、彫刻をしたり、各種の和紙を張って、それぞれに趣向を凝らして、詩歌や名所の風景などを描いて天皇へ献上した。

このとき、藤原行成(972~1027)は、骨に漆(うるし)だけを塗り、黄色に染めた唐紙の地模様(じもよう)の美しいものを張り、白楽天の詩「楽府(がくふ)(漢詩の一種)」からとった文を鮮やかな楷書で書き、裏面には緩やかな草書で書いて献上した。

紫檀骨扇

能書家としても知られる藤原行成は、一条天皇に信任され、能吏として四納言の一人に列していた。

今に伝わる摂関期の貴重な基本史料である日記『権記(ごんき)』を残し、『枕草子』『大鏡』などにも登場し逸話は多い。

一条天皇は、ややシンプルな藤原行成の扇を最も喜び、大切にしたと、平安時代の歴史物語『大鏡(おおかがみ)』(藤原道長(966-1027)の栄華を中心に文徳天皇(もんとくてんのう)(827-858)から後一条天皇(ごいちじようてんのう)(1008-1036)まで、十四代176年間を紀伝体で記した歴史書)に記されている。

平安時代の後半には、紙扇も公式の場に使用されるようになり、天皇が毎月一日に、内侍所(ないしとどころ)へ参拝する為の御月(おつき)(お月様の意)扇が月ごとに新調された。内侍所(ないしとどころ)とは、三種の神器の一つである神鏡(八咫(やた))の鏡)を安置する場所で、宮中では温明殿(うんめいでん)にある。

また毎年、絵所から賢聖御末広(ごすえひろ)(中国の賢聖を描いた扇)として、表に古代中国の賢聖、裏面には金銀砂子(すなご)に草花を描いた扇が献上された。

そして秋の七夕には、宮仕えの女房(女官)たちには、美しい扇が下賜(かし)された。

公家達もそれぞれの家柄を象徴する紙扇を用いた。

このころの紙扇は、いわゆる「ぼんぼり扇」で、一枚の紙を片面に張ったものであった。現在の扇のように、両面に紙を張ったものは、室町時代の頃から現れている。

骨の数も次第に多くなり、細工も洗練されてきた。先の方が開いたような形の中啓(ちゆうけい)という形も現れ、これは能楽(のうがく)に欠かせない小道具になり、末広(すえひろ)という縁起をかつぐ呼び名も生まれた。そして、このころから扇子(せんす)とも呼ばれるようになった。

扇子を権威の象徴とする気風は、武家社会にも引き継がれ、黒い骨に真紅の地紙を張り、金色の日の丸を描いた軍扇(ぐんせん)が愛用された。

能楽(のうがく)で使われる中啓

平和な時代が続いた江戸時代では、昔通りの白扇が殿中扇とも言われて、武家社会の作法に取り入れられている。和紙を贈り物にする風習は、公家社会に始まり、武家社会にも引き継がれ、「一束一本」とも言われたことは前にもふれた。

武家社会では、杉原紙を愛用したため、杉原紙一束(十帖)に扇子を一本添えた。このような仕来りは、やがて庶民の日常生活にも浸透してゆく。

殿中扇

日本で発明された紙扇は、団扇(うちわ)や扇(檜扇(ひおうぎ))の本家の中国に伝えられて珍重された。

そしてポルトガルの中国進出に伴い、扇はヨーロッパにも伝えられ、もてはやされた。

17世紀のパリでは、扇を扱う店が150軒もあり、ヨーロッパ風に装飾された扇を手にする、おしゃれな貴婦人がヨーロッパ全土にあふれたという。

俵屋宗達 扇面散(せんめんちらし)屏風

扇面には、さまざまの意匠をこらした絵柄が描かれたが、日常の調度品にも、扇の意匠が使用されている。

江戸時代に制作された『扇面源氏蒔絵(まきえ)文庫』は、文庫の蓋(ふた)おもてから側面にかけて、いっぱいに広げた扇を二面描いている。扇面には、『源氏物語』のそれぞれの場面が描かれてい る。

江戸時代初期の俵屋宗達(たわらやそうたつ)の、扇面散(せんめんちらし)屏風(びょうぶ)も同じ趣向で描かれており、京都醍醐寺(だいごじ)三宝院などに秀作が残っている。

扇は、今日でも子供のお宮参り、冠婚葬祭、新築、開業、襲名など、さまざまな儀礼に使用されている。

また、芸能界でも、長唄(ながうた)、清元(きよもと)(清元節)、落語家、日本舞踊家なども、扇を使いこなしあらゆる表現に用いている。

茶道の家元でも、形式ばった扇子を用いているが、千利休好みのものが受けつがれているという。

日本特有の竹と和紙の性質を巧みに活かした扇は、格調高い日本文化を支える重要な演出効果を果たしているのである。

pageTOP 扇屋店先図屏風 大阪市立美術館蔵

■紙衣 紙衾

紙はもともと、麻の衣料のボロを原料として漉き始められたことからみれば、紙を衣料や寝具として利用しても不思議なことではないが、じつは世界でも珍しい紙の応用例である。

平安中期になると、紙の生産量が飛躍的に増加して、紙の生産コストも低下して、紙の需要も増大し日常生活にも浸透し、さまざまな応用が図られた。

丈夫な和紙は、揉んで柔らかくして衣料に応用とすると、想像以上に暖かい。さらに、柿渋(かきしぶ)や寒天(かんてん)やコンニャクノリなどで加工すると一層丈夫になり、耐水性も増す。

こうした加工技術から紙衣(かみこ)はうまれているのである。

紙衣(かみこ)は、カミキヌ、カミコロモと称され、神聖な衣服の代用として使用され、当初は修行僧が用いた。

紙子 折染めで付けた模様の茶羽織

東大寺(とうだいじ)二月堂(にがつどう)の、お水取りとして有名な「修二会(しゆうにえ)」に参籠(さんろう)(一定の期間こもって祈願すること)する僧侶のことを練行衆と呼ぶ。その修二会のために、参籠(さんろう)して日夜の厳しい行を勤める11人の練行衆が、みな紙衣(かみこ)をまとった。

むろん今日でも、修二会(しゆうにえ)では必ず楮(こうぞ)の繊維の紙衣(かみこ)を用いている。

二月堂の修二会では、神道の作法が随所にみられる。本行を前に練行衆一同のけがれを払う

「大中臣祓(おおなかとみのはらえ)」がおこなわれ、結界のしめ縄が張られ、神明帳の奉読がなされる。

これは、天平勝宝(てんぴようしようほう)4年(752)、東大寺開山良弁(りようべん)僧正の高弟、実忠和尚(じつちゆうかしよう)によってはじめられたと伝えられていることから、その歴史はふるく神仏分離以前の神仏習合の仏教行事が随所にみられるのである。

修二会の練行衆と紙衣(かみこ)

神道では「祓(はらえ)」によって、神に祈り、罪・けがれ、災禍などを除くとしており、その祓(はらえ)に使われるのが「幣帛(はく)(ぬさ)」である。身を浄めるように何度も水にさらして得られる、美しく白い楮(こうぞ)の繊維の木綿(ゆふ)の白さに、神聖なものとしての感情が移入されている。

祓(はらえ)にもちいた幣帛(はく)は、のちに紙に代わり、現在でも幣(へい)帛(はく)(幣(ぬさ))は紙である。

結界の注連縄(しめなわ)につるす四手(しで)(垂(しで)とも書く)も、古くは木綿(ゆう)を用い、のち紙をもちいている。このように、神道では「白」を神聖なものとし、紙のもつ白さを汚れを祓うものとして使用しつづけ、紙衣(かみこ)もけがれを祓うものとして使用されてきたのである。

この東大寺の伝統にならい、修行僧が紙衣(かみこ)を用いるようになり、やがて一般にももちいられるようになったと思われる。

修二会の練行衆

さて、紙衣は、いつの頃からかカミコと呼ばれるようになり、紙子と表記されるようになっている。

天明(てんめい)の頃(1780年代)に書かれた故実家の伊勢貞丈(ていじよう)の『安斉随筆』に、

「布子、刺子(さしこ)、これらの子の字は、訓(くん)(表す意味に相当する日本語を当てた読み方)をかりて用ふるなり 実は子の字に非ず。衣の字なり コロモを下略して コと云うなり 源平盛衰記、今昔物語等に、紙子をかみきぬと書きたり きぬは、衣の字なり」とある。

修行僧の紙衣(かみこ)

故実とは、式・法制・作法・服飾などの古い規定や習慣のことで、その専門家が伊勢貞丈(ていじよう)である。その号が安斎で、武家故実の考証で家学の「伊勢流」の一時代を画した人物である。他にも『貞丈雑記』『軍用考』などがある。

浄土真宗の開祖、親鸞(しんらん)上人(1173~1262)も紙子を着ていたという句碑が、東本願寺の別荘渉成園に建っている。

「勿体なや 祖師は紙子の九十年」とある。

親鸞(しんらん)上人の図

書写山(しよしやざん)円教寺を開いた性空(しようくう)上人(平安中期の天台宗の僧。京都の人で、播磨の書写山に円教寺を開いた。書写上人ともいう)は、円融、花山の両上皇(じようこう)が、たびたび教えを受けに訪れて有名になったが、書写山の性空上人が紙子を愛用していたことが、京の街なかまで知られていたという。

書写山のある播磨の国では、早い時代から優れた製紙技術により、大量の和紙を生産しており、『正倉院文書(もんじよ)』にも播磨紙の名がある。

綿入れの紙衣 山形県立博物館

武家になくてはならない紙として杉原紙があるが、これも播磨の杉原で漉かれたものである。

紙衣は、貧者の使用するものとのイメージが強いが、一方で高度な紙漉の技術と紙の加工技術を必要としていた。 紙衣(かみこ)を作るには、特に粘り強い紙が必要で、「美濃十文字紙」は漉(すき)簀(す)を縦方向だけでなく横方向にも揺する、いわゆる十文字漉で、繊維の絡(から)みが強い。

さらに紙衣(かみこ)とするには、柿渋を引いては乾かすを、数回行ってから、晴天の日に一夜、夜露に晒したものを、足で踏んだり手で揉んだりして柔らかくして用いた。

山内一豊が正月に着た紙衣

また、紙衾(かみふすま)は、臨時の夜具として利用されるようになっている。紙子や紙衾(かみふすま)は、戦場を駆ける武将や、旅に放浪する俳人たちが愛好したことはよく知られている。

松尾芭蕉(1644~1694)の俳句に、

「いくとせの 寝覚め思へる 紙衾(かみふすま)」

と詠んでおり、元禄2年(1689)に、美濃の大垣に滞在したときに書いた『紙衾(かみふすま)ノ記』には、

「出羽の国の最上(もがみ)といふ所にて ある人のつくり得させたる也 越路(こしじ)浦々、山館野亭(さんかんやてい)の枕の上には 二千里の外の月をやどし 昼はたたみて背中に負ひ 三百余里の険難(けんなん)をわたり終(つい)に頭しろくして 美濃の国大垣の府にいたる なをも 心のわび(侘び 俳諧の理念の一つで、ひっそりとした枯淡な味わいの意)をつぎて 貧者の情をやぶる事なかれと 我をしとふ者にうちくれぬ」

とある。紙衾(かみふすま)は、中に綿や藁などを入れたものも作られ、平安中期から江戸時代に至るまで、庶民なかでも概して貧しい人たちに広く用いられた。

pageTOP

■紙 布

紙衣(かみこ)とは別に、紙を細く切り撚(よ)って紙糸にしたものを織機(はたおり)で織り上げた紙布(しふ)も衣料として利用された。

紙糸を、経(たて)、緯(よこ)ともに用いたもの諸(もろ)紙布(しふ)という。諸とは両方の意である。

経糸(たていと)に絹・綿・麻糸を使い、緯糸(よこいと)に紙糸を使ったものを、絹紙布(しふ)・綿紙布(しふ)・麻紙(まし)布という。

柿渋を引いた紙衣(かみこ)と違い、織機で織った織物で、軽くて肌触りがよく特に女性の夏衣(なつぎぬ)として珍重された。

諸(もろ)紙布(しふ)の拡大

紙布(しふ)が生産されるようになったのは近世に入ってからで、正保2年(1645)の『毛吹草(けふきぐさ)』(俳諧の作法書。発句・付句の作例などのほか、季語・俚諺(りげん)・付合語彙・諸国名物などを記している)や、全国の特産品を記している元禄5年(1692)の『諸国万買物(よろずかいもの)調方記』などに陸奥の特産として紙布(しふ)をあげている。

前出の『和漢(わかん)三歳図絵(さんさいずえ)』(寺島良安編の百科事典)に紙布(しふ)について、

「按(あん)ずるに 紙布(しふ)は紙を撚り 線のごとくにして織る 奥州白石より出ず 人以て襦(はおり)となす」

とある。宮城県白石市の特産で、当初は奉書紙の反故紙(ほごし)で紙糸を作って織ったと考えられている。

それをみた白石城主は、大層喜び、その改良を命じて紙布(しふ)を造らせた。

仙台藩の白石城主片倉家は、紙衣(かみこ)や紙布(しふ)つくりを奨励し、さまざまな工夫を重ねて技術改良させた。

白石紙布 仙台白石の紙衣制作図「日本山海名

江戸中期からは、この紙布(しふ)を幕府に献上するようになり、京都の公家たちへの進物となっていた。

紙布(しふ)の織り方も始めは平織りだけであったが、細かい皺のある縮緬(ちりめん)織りや、斜文織にした雲斉織、杉綾織、竜紋織など高級品も開発されている。

斜文織は、経糸または緯糸のうきが斜めに続いて、織り目が斜めにあらわれる織り方のことで、地合が密で厚く、しかも地質は柔らかく、皺がよりにくい。

紙糸と紙布(しふ)

紙布(しふ)用の紙糸の原紙は、当初は奉書紙の反故紙を細く切って糸に撚っていたことは前にふれたが、白石藩の改良の命により、専用の紙を漉いて用いるようになった。

紙衣(かみこ)は十文字漉きを行ったが、紙布(しふ)の場合は縦方向にだけ揺すり、紙糸にしたとき繊維の方向が一定で紙糸の強さが出るように、カジノキの一種の長繊維を丹念に精選し、セルロースだけの長い繊維のまま漉いている。白石の紙布(しふ)は、明治6年にウィーン万国博に出品して進歩賞を受け、大正3年の大正博覧会まで出品されていたが、やがて作られなくなった。

柿渋の紙布

白石の紙布(しふ)とは別に、明治期にはガンピを原料とした紙布(しふ)で壁紙が作られるようになっている。明治23年の第三回「内国勧業博覧会」に、東京本所の今井直四郎が紙布(しふ)壁紙を出品している。 その後も、紙布(しふ)壁紙はつくりつづけられ、近年の塩ビ壁紙が普及するまでは、一定の需要があった。

pageTOP 紙布壁紙

■防水加工紙

紙に油を塗って防水性を与えることは、平安時代から始まっている。

『和名(わみよう)類聚(るいじゅう)抄(しよう)』(平安時代中期の辞書)に油単(ゆたん)が記されている。

油単というのは、一重(ひとえ)の紙に油を引いたもので、主として敷物や包装用に用いられ、油団というのは数枚の紙を貼り合わせて、荏油(えのゆ)または柿油(柿渋)を引き、さらに漆を塗ったもので光沢がある。油紙の油は、亜麻仁油・荏油(えのゆ) ・桐油などの乾性油(空気に触れて酸化されて乾き、固まる油)を用いた。

江戸時代には他の成分を加えた加工油も用い、雨具・風呂敷や箪笥や長持などにかける覆いとして利用した。現在でも琴や桐箪笥などのカバーとして油単(ゆたん)はあるが、ほとんどが布を防水加工したもので、一部は紙製のものもある。

琴のカバー(油単(ゆたん))

ここで挿話をはさむ。

『和名(わみよう)類聚(るいじゅう)抄(しよう)』は、承平(じようへい)年間 (931年 - 938年) 、源順(しごう)が編纂した辞書である。

中国の分類辞典『爾雅(じが)』の影響を受けており、名詞をまず漢語で類聚(同種類のものを集めること)し、意味により分類している。さらに項目立て、万葉仮名で日本語に対応する名詞の読み(和名・倭名)をつけた上で、漢籍(中国の漢字の書籍)を出典として多数引用しながら、説明を加える体裁をとっている。

今日の国語辞典の他、漢和辞典や百科事典の要素を多分に含んでいるのが特徴である。当時から漢語の和訓を知るために重宝され、江戸時代の国学発生以降、平安時代以前の語彙・語音を知る資料として、また社会・風俗・制度などを知る史料として国文学・日本語学・日本史の世界でも重要視されている書物である。

和名(わみよう)類聚(るいじゅう)抄(しよう) 巻第一

防水加工をした雨傘には荏油(えのゆ)を引いた。雨や雪を防ぎ直射日光を防ぐため、さまざまな工夫がなされてきた。当初は菅笠に蓑(みの)が用いられ、檜板(ひいた)・竹・藺草(いぐさ)などの笠も用いられている。

長く多く用いられた塗り笠は、檜(ひのき)や杉の板材を薄く剥いだ「へぎ板」に和紙を貼って漆を塗ったものである。

平安末期には老女が用い、時代が下って江戸初期には若い女性が用いたという。

江戸中期の加藤玄悦の『我衣』には陣笠について、

「下地竹にて 網代(あじろ)をくませ 紙にて張り 墨にて染め 渋にて止む」

とある。塗笠は漆、陣笠は柿渋を塗って防水性を与えている。

南部藩 向鶴定紋付 菅 笠

笠は直接頭に載せるかぶり物で、この笠を大きくして柄(え)をつけたものが傘である。

傘は「さしがさ」や「からかさ」ともいい、大陸から渡来している。

『日本書紀』欽明天皇(きんめいてんのう)13年(552)の条に、百済(くだら)王が金銅仏像や経綸(けいりん)(国家を治め整えること)とともに幡蓋(ばんがい)を献上したと記している。

幡蓋(ばんがい)(はたきぬがさ)

幡蓋(ばんがい)とは、幢幡(どうばん)(竿柱に長方形の美しい布をたらした旗の類の総称)と天蓋(てんがい)(仏像などの上方にかざしたり、つったりする絹張りの笠)のことで、「はたきぬがさ」ともいい、これらは仏具の一で、飾りのある竿柱に長方形の美しい布をたらした傘や、仏像などの上方にかざしたり、つったりする絹張りの傘のことである。

『枕草子』にも

「からかさを さしたるに、風のいたく吹きて・・・」

と、「からかさ」と呼んでいる。中世になって油を塗った紙を張るようになった。

明応(めいおう)9年(1500)から10年の作といわれる『七十一番 職人歌合わせ』に、傘張りの姿が描かれているが、奈良の大乗院には唐傘座(唐傘を専門に製作する集り)が付属していたという。

七十一番 職人歌合わせ からかさ貼り 東京国立博物館

公家や僧侶のあいだでは紙に朱を塗った朱傘を用いた。

此の当時の傘は笠の大きな物で、長柄を取り外す形式の物で、まだ今日のような傘を開閉できるものではなかった。

開閉できる傘は、堺の商人納屋(なや)(倉庫業の意で、のちの商社的な役割をもっていた)助左衛門が呂宋(ルソン)(フィリピン)からもたらしたもので、ろくろ(轆轤)を使って開閉する形式であった。

これを秀吉に献上して、数千金を賜ったとある。

このように開閉できる傘が一般に用いられるようになったのは江戸時代からで、元禄の頃から柄も短くなり、蛇目傘(じやのめがさ)もこのころから僧侶や医者達に使われるようになり、傘用の油を塗った紙の需要も増加していった。 この傘用の紙について、「御から笠紙」や「傘紙」などと呼ばれ、江戸初期には紀州の傘紙がよく知られていた。

蓑を着て蛇目傘(じやのめがさ)をさす武士

需要が増加するに従い各地で傘紙が作られるようになったが、紀州の高野紙、大和吉野の宇陀(うだ)紙、美濃の森下紙が主流であった。 蛇目傘用のものは、本染宇陀または阿波染めで、阿波で多く産した。

笠や傘のほかに雨具として蓑も使われていたが、この蓑(みの)がのちに合羽(かつぱ)となった。

合羽は、ポルトガル語の Capa が語源で、16世紀半ばに来航したキリシタンの宣教師が着ていた外衣をまねたもので、勝羽などの文字をあて、南蛮蓑とも称した。

合羽は始めは、羅紗(らしや)(毛織物の一種で、地を厚く、織り目を細かくし、表面だけをけばだてた物)に油を塗って作ったが、羅紗は高価なため普及せず、慶長(けいちよう)(1596~1615)のころに紙製のものが工夫された。

羅紗は、ポルトガル語の RAXA を音訳したもので、羅も紗も薄い絹織物のことをさし、二字を合わせた造語が羅紗である。しかし、羅紗と言う布は、絹とは関係のない毛織物のであった。

喜多村信節の『嬉遊笑覧(きゆうしようらん)』には、

「今の合羽は 慶長の頃 紅毛人の衣服 袖もなく裾ひろきカッパといえる物を学びて 紙にて作り油をひきてカッパと名付く いまの坊主合羽といふ物なり」

とある。雨傘には荏油(えのゆ)を塗るが、合羽には桐油を塗っていた。 安価で軽くて便利であったので、広く用いられ、寛保のころ(1741~44)小さく畳んで懐に入れられる懐中合羽が工夫され、旅行の必需品として使用された。

pageTOP

第一章に戻る サイト■Top Pageへ

|